当出狱重刑犯决定结婚

辣椒的婚姻,给圈子里的兄弟们开了一个好头。“做重刑犯的妻子并不容易,我得拉着他,既要把他当孩子管教,又要把他当老公。”

大飞最容不得别人骂自己父母,这是他一辈子的疤,但他头一回忍住了,没动手。“我第一个想到的就是我孩儿,绝不能再犯事儿。”

“重刑犯在监狱一待就是一二十年,出狱后很难及时融入社会。结婚之后,他们考虑到生育和养家糊口,履行对家的责任,自然降低了再犯罪的概率。”

自然降低了再犯罪的概率。”

南方周末特约撰稿 林尘

责任编辑|谭畅

▲2022年10月,沈阳,重刑刑释人员大飞和他的妻女。 (林尘/图)

眼前的男人,瘦得皮包骨头,躺在床上一动不动。走到跟前,发现还有微弱的呼吸。或许是知道收尸的来了,男人咽了气,床板上顷刻屎尿横流,臭味熏天。

殡仪师辣椒犯怂了,他干这行两年,送走了一千多具尸体,他说第一次不敢进门。因为社区说,死者是一名重刑刑释人员,34岁,没有家,也没钱治病,落个这副模样。

辣椒心里拔凉,他觉得那张床上躺的是自己。“将来有一天,我就跟他一样一样的,死了都没人管。”

这一幕发生在2017年的沈阳,也是50岁的辣椒从监狱里放出来的第四年。因为在游戏厅里冲一名警察连发五枪,把对方打成残疾,辣椒坐了二十年牢。

一年后,他结婚了,在一场新郎都是重刑刑释人员的集体婚礼中。集体婚礼由东北一位公益人发起,意在让出狱后难以融入社会的他们风风光光娶一回媳妇儿。于新婚的重刑刑释人员而言,这也是在庆祝他们找到继续生活的力量。

一年一度的重刑刑释人员集体婚礼办了三场,直至2021年,因为新冠疫情按下暂停键。时至今日,因为婚姻的打捞,有人收起放纵不羁的心,尽全力做一个好丈夫;有人成为父亲,沉浸在新生儿赐予的另一种生命意义中;也有曾站在台下仰望婚姻的重刑刑释人员,依旧在等余生为伴的人出现。

“感觉自己特别失败”

“他们放出来的时候人是活的,实际上已经死了。”2022年10月,小狮子向南方周末回忆刚认识辣椒时,这个男人犹如钢板一块,眼神凶狠,一心只想找待他不好的狱警报仇。

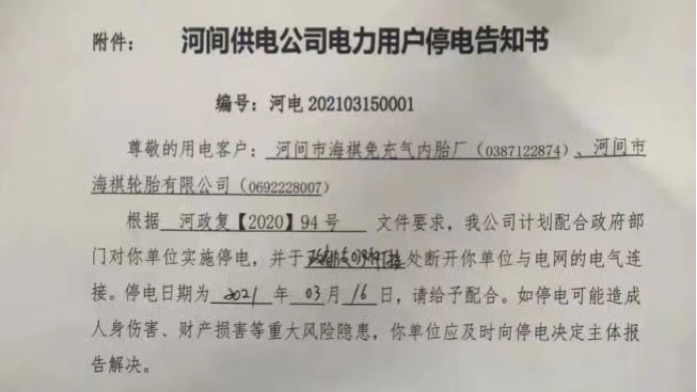

2017年,辣椒与小狮子在同一家殡葬店打工,一来二去,关系熟络起来。彼时的小狮子,刚离婚没多久,原因是她在一场家庭争执中跟公公大打出手。用东北话讲,她性格虎,好打仗(打架),常为哥们儿出头,没少进派出所。

在小狮子的讲述中,她成长于单亲家庭,时常被后妈殴打,初中毕业后,进入社会打工。为显示自己不好欺负,她在手腕文了个青面獠牙的狮子头。

与外表截然相反,小狮子一直想找一个能保护自己的男人。她最喜欢《古惑仔》中,黑道大哥陈浩南宠溺小结巴的桥段。电影结尾,陈浩南抱着小结巴的尸体哭得撕心裂肺,一下戳中了她。“我也想有一个男人这么爱我,其他啥都不重要,只要他爱我。”

小狮子看中辣椒是个“爷们儿”。一些生意争执中,有时打起来,跟在后面的小狮子难免搅和进去。辣椒放出狠话:“谁他妈敢碰她一下试试!”

小狮子记得,处对象到第三个月,辣椒睡觉怀里还揣着刀。“他总做噩梦,不是梦到他把人杀了,就是人把他砍了。给他盖件衣服,整个人立马跳起来。”

时刻准备干仗,已经成为辣椒的肌肉记忆,连同他落伍的思维模式,都来自上世纪90年代。

大飞的命运,也是从那时被改写。

1993年,17岁的大飞突然得知自己是家里的养子,一气之下离家出走。组帮派、混社会,整日叼根烟到处打架,最后失手杀了人,判刑18年,服刑12年。出狱前后,养父养母相继去世,家族也不再认他这个亲戚。当年一起打架的兄弟,消失的消失,死的死,后来偶遇老同学才知道,在大家的传言里,大飞已经死了。

大飞告诉南方周末,他的确不止一次想从高楼上飞下去。他干过饭店、养过蚂蚁,都不景气,天天抱着酒瓶通宵。“人活一辈子,连家都没有,越活越窝囊,那时候就感觉自己特别失败,你知道吗?”

刘岩第一次见大飞,是在一个初冬的傍晚,他们绕着大马路走了一圈。大飞直言,自己打过罪儿(东北话,坐牢),如果介意,彼此也别浪费时间。末了,他给刘岩买了一瓶矿泉水,两人就散了。

那时候,刘岩刚从一段失败的婚姻里走出来,只想找个疼自己的好男人。大飞比自己大12岁,不懂浪漫,也不英俊,她没了继续聊的心思。

但大飞还是把希望寄托在了刘岩身上,每天发长消息,表达自己想有个家,并为以后的日子做美好规划。相处久了,刘岩才知道,大飞用不惯智能手机,那些字都是他用一根手指逐个戳出来的。

往后的日子里,刘岩经常收到洗发膏、沐浴露、洗衣液等日用品,以及各式各样的玉石吊坠和几百元的珠宝戒指,那是大飞看到短视频带货直播间里说女朋友一定会喜欢的东西。刘岩并不喜欢,但她认定大飞人不坏,决定跟他结婚。

与大飞不同,辣椒一直不敢有结婚的念头。2018年4月27日,小狮子还是拉着辣椒扯了证。回家路上,母亲打来电话。“我爸让她把户口本看好,别让我俩领证了。”小狮子告诉南方周末,她当时俏皮地回了一句,“不好意思,我们已经领完了。”

说罢,小狮子看到辣椒笑了。在她印象里,辣椒从来不乐的。

▲2018年,辣椒与小狮子成婚。 (受访者供图/图)

“这辈子最有意义的一天”

半个月后,初夏将至,辣椒和小狮子连同另外两对新人一起举办了婚礼。没有彩礼,也没有戒指。

辣椒父母已经离世,只有小狮子的母亲作为女方家属出席婚礼,而父亲对婚期全然不知,他从一开始就反对这桩婚事。直到一年以后,辣椒才拎着伴手礼第一次踏进老丈人的家门,管那个比他大13岁的男人叫一声“爸”。

后来,在岳父的资助下,辣椒在沈阳医大二院门口盘了一方店铺,加盟了“妈妈送你去天国”连锁殡葬店。这是一个由重刑刑释群体主营的殡葬店,招牌上赫然写着一行字——中国首家重刑刑释人员创业基地。

殡葬店的员工,大多因杀人、抢劫或贩毒进入监狱服刑数十年,出狱后没有朋友,因为身份特殊,难以就业,聚在一起又是一个江湖,他们称之为“圈儿里”。

为表示尊重,大家彼此称呼在监狱里的名称,不过问真名。“辣椒”这个外号,就是狱友们根据《刘老根》里大辣椒一角起的,这个角色性格唧唧闹闹,脾气火爆。

不可否认,辣椒的婚姻,给圈子里的兄弟们开了一个好头。后加入殡葬店的大飞和刘岩,在第二年也成为集体婚礼的一对新人。同天结婚的一位重刑刑释人员对南方周末回忆,那是自己这辈子最有意义的一天,“往那一站,照相机咔咔的,下面人挤人,老风光了!”

▲2019年5月19日,沈阳,一场特殊的集体婚礼。 (受访者供图/图)

在台下,有不少是从四面八方赶来贺喜的重刑刑释人员,他们大多是14位新郎曾经的狱友。对于这个群体来说,找对象本就不易,结婚难上加难。除了身份特殊,更现实的原因是,到了人生的下半场,他们依旧贫穷。

“一听人叫‘劳改犯’,就跟抠我眼珠子一样,直冲天灵盖,脑瓜子嗡嗡的。”跟大飞在同一家殡葬店工作的晓文对南方周末说,这个身份让他难以启齿,他瞒了对象整整一年,到现在都没敢完全交代。

晓文48岁,中等身高,体型圆乎乎的,咧嘴一笑,活像年画里的大胖小子。他和倩姐相处一年多时间,从未提起自己贩过毒,干过仗,还因入室抢劫坐了九年牢。“她也问过我以前是干啥的,我说做物流生意。怕一开始说这事儿,她接受不了。”

2020年7月19日,晓文打算借参加第三次集体婚礼的机会,向倩姐公开自己的秘密。那天,倩姐稀里糊涂地跟晓文来到婚礼现场,周边时常出现一些“特殊人群”“重刑犯”相关标语,16位重刑刑释人员新郎出场,100位重刑刑释人员当伴郎,倩姐越想越不对劲儿,甚至有点害怕。

她的确接受不了,仅仅是“毒”这个字眼,就让长期在医院工作的倩姐生理不适。认识晓文之前,她就经常叮嘱女儿在外面不能随便喝饮料和水,小心沾染毒品。倩姐更没想过,自己这辈子会跟毒贩子打交道,还处成了对象。

这不是一件引以为傲的事,倩姐主动提出分手。前夫去世后,她把所有心思都放在女儿身上,不用想也知道,女儿决不可能接受一个重刑犯。

晓文有次醉酒,说了一番话,倩姐又心软了。“你再给我两年时间,我努力赚钱,如果你女儿还不同意,你放心,我自己会退出。”

在后来的相处中,一向偷懒的晓文,每次去倩姐家,都用抹布把家里上下左右擦个干净。一起吃饭时,只要坐在倩姐对面,晓文都会将胸牌翻到背面,免得她一抬头就看到“殡仪师”三个黑字,闹心。

“我跟他说,咱们最起码得有个房子,和一个稳定的工作,要么我怎么跟女儿说。”倩姐对南方周末表示。

“谁不想有个人管呢?等她女儿以后出远门工作了,我们就结婚。”晓文说,他和倩姐商量过,关于自己的过去,永远不会让女儿知道。

殡葬店的生意,就像沈阳的深秋,格外冷清。2022年10月的一个下午,晓文斜靠在椅子上抽闷烟,“我能给的只有谎言”,他对南方周末又强调了一遍,“真的,只有谎言。”

“绝不能再犯事儿”

年届五十,辣椒的凶狠退了许多,他给自己立了两条规矩:不干仗、不骂人。

狱友爽子向南方周末回忆,2019年,他来投奔辣椒谋个活儿干,发现辣椒完全变了一个人,磨磨唧唧,正是被结婚给绊住了。“以前遇到跟我抢活的人,直接抓住人家脑瓜子干仗,结果辣椒还拉住我,不让打。”

辣椒解释,老了,打不动了。最主要的原因还是“结婚了,咱得对人家负责任”。

他和小狮子住在一栋老旧的楼房里,进门直面一个只有蹲坑的小卫生间和黑黢黢的厨房,床头的结婚照是房间里唯一的挂饰。因为家具太少,五十多平米的家显得尤其空荡。

“这房子在沈阳是最次的,以后我们有钱了要买房的。”小狮子排斥记者踏进家门,称这是在挑战她的底线,“我老公条件不好,亲戚们条件都好,我不想让人看见了说三道四。”

小狮子的母亲也很少来这个房间,每次看女儿,都只去店里坐,将大包小包的肉和速冻饺子塞进冰箱。“不愿意去她家,住那条件,看了心酸。”

但对辣椒来说,至少有个家了。他们养了三只泰迪,最大的“小年儿”已经7岁,他们称之为“小儿子”。三个月前,小泰迪“伊娃”出生。辣椒每天早晨一睁眼,就看到伊娃趴在他的胸脯上酣睡。

用小狮子的话说,要治住辣椒,靠她和狗就行。“做重刑犯的妻子并不容易,我得拉着他,既要把他当孩子(管教),又要把他当老公。”

一位曾经跟踪拍摄辣椒和小狮子的大学生,经过与他们四年的相处,得出一个结论:辣椒变得柔软了。以前被路人多瞅一眼,辣椒都要上前挑衅。现在他明事理,有次小狮子遛狗,泰迪在别人的店里撒尿,两边发生口角。辣椒找到店家问清楚原委后,对小狮子说:“这是你的错,不怪人家。”

结婚四年,他们从不吵架。小狮子回忆,唯一一次产生分歧,辣椒一声不吭地离家出走,半夜又被冻回来。

大飞第一次意识到自己彻底变了,是在2022年4月的一天,他开车回到小区楼下,蹭到邻居的自行车,对方破口大骂,嚷嚷声直接传到了23楼的刘岩耳朵里。

“那家伙骂我妈不是人,要搁以前,我早上去干他了。”大飞对南方周末说,他最容不得别人骂自己父母,这是他一辈子的疤,但他头一回忍住了,没动手。“我第一个想到的就是我孩儿,绝不能再犯事儿。”

刘岩闻声赶紧下楼,拉住丈夫的胳膊,恳求他千万不能干仗。争吵消停后,刘岩的心还是狂跳不止,一夜没睡。她问大飞:“你万一要是出事儿了,我们娘俩儿咋活?”

大飞说,那不能。相比孩子需要他,他更离不开孩子。即使在结婚之后,他还时常活在悔恨里,恨自己年少冲动,恨不得时间回到以前。“但孩子出生以后,我就不这么想了。”

成为父亲的勇气

刘岩生产那天,2022年3月25日,大飞在手术室外紧张地来回踱步,频繁跑到安全通道里吸烟。

半个小时过去,他再次从安全通道跑回来,孩子已经出生了,是个闺女,六斤重,小脸皱巴巴的,在她小姨的怀里哭声嘹亮。大飞心里乐开了花,又因为没赶上第一个抱孩子有些遗憾。

如今,女儿刚满七个月。大飞感觉像在做梦,怀疑这一切都是假象。他对着闺女扮鬼脸,扯着嗓门问:“这是我孩子吗?我居然有孩子了。”

孩子咯咯地笑,露出两颗新添的小门牙。

这个右臂文着浪中锦鲤,左膀一条过肩龙,脊背文满地藏王菩萨的大汉,完全沦为女儿奴,整日双手托着婴儿,在家里来回走动,模仿各种动物的叫声逗她开心。闺女在怀里也闹腾,时而抓住父亲的食指把玩,时而提起自己的小脚丫往嘴巴里塞。大飞怎么看都喜欢,眼神都明澈了。

“看着她,我心里得劲儿!”大飞向南方周末诉说,他将生活的重心几乎全部转向女儿,闲下来就刷育儿经验分享的短视频。晚上为照顾闺女不睡觉,凌晨两点左右,孩子会醒一次,大飞冲好奶粉,看着她喝完;四点多再醒一次,需要他哄睡;早上六点多,大飞困得迷迷瞪瞪,孩子已经爬上来,在他脸上又啃又挠。

▲大飞在照料女儿。(林尘/图)

作为好兄弟,晓文将大飞对孩子的付出全都看在眼里,一并看到成为父亲需要面临的所有问题。“我到现在也不能理解,他怎么有勇气生孩子。这个圈儿里,没人敢要孩子,只有他敢。”

“等孩子到了十来岁,他就养不起了,为什么要拖累下一代呢?”在晓文看来,如果给不了孩子完整的人生,他宁可不要。“活到这个岁数,能找个伴儿凑合,一起把剩下的时间过完就很好了,咱不奢求像正常人那样有个孩子。”

婚后想有自己的孩子吗?对于这个问题,大多数受访的重刑刑释人员对南方周末回答:想,但仅仅是想。

浩宇理解大飞的感受。曾经,他遇到一个带着婴儿的女人,穷困潦倒。男孩第一声“爸爸”叫给了浩宇,他一下被激活了。养了孩子六年,最后女人带着孩子走了。“我手机里还存了我们的合照,想儿子了,就翻出来看看。”

另一位已婚的重刑刑释人员感慨,如果早早有个孩子,现在应该也二十多岁了。“在监狱里梦想过,出来结婚要个孩子,现在都没有意义了。生了孩子也比人矮半头,你拖累他干啥?”

傍晚时分,大飞站在落地窗边抽烟,外面是铺开的晚霞,高架桥上川流不息,绵延的楼宇亮起万家灯火。他问南方周末:“每家都应该有一本难念的经吧?”

从刘岩怀孕至今的一年半时间,大飞的鬓角掺了几丝白发。一考虑到孩子,他的思绪就会飘远。受疫情影响,殡葬店的生意每况愈下,抚养孩子的花销已经令他难以承受;闺女以后上学,学区房从哪里弄;大学毕业后,找工作会不会受到自己身份的影响。

“说实话,我太自私,要了孩子,万一以后孩子想从事的工作因为我受影响,那我就太对不起她了。”他鼻子一酸,眼眶又红了。

摇摇欲坠的家

辣椒不想每天管一只狗叫儿子,“等以后条件好了,就要个孩子,领养一个也行。”

得知辣椒想要孩子,小狮子的母亲脱口而出:“我不希望有孩子,他们养活自己已经很难了。”她有点埋怨,女儿跟着辣椒,本就没过上好日子。“从结婚那会儿答应买房子和戒指,到现在都不见一个。”2022年10月,她对南方周末说。

曾经,辣椒有机会拥有一套房子,被他拒绝了。“老丈人要给我们出首付,已经付了定金,不要就得交一万块钱违约金。违约我也不要,我是个男人,要买就自己买。”

但辣椒买不起。更让他无地自容的是,即使不要房子,他们的生活还是离不开岳父岳母。

有一回,辣椒从岳父家离开时,车子半天打不着火。站在门口目送的岳父,上前说了一句,“这车不行了,我给你换一辆。”于是才有了辣椒现在的二手奔驰,全款7万元,岳父出5万,岳母搭2万。一提起这事,辣椒说不清心里什么滋味儿。他跟岳父岳母保证,一定好好赚钱,以后买个大房子,写小狮子的名儿。

但他对买房的承诺越来越没了底气。过去两年,对面的医院保安禁止部分殡葬店人员进入大门,对于干殡葬这行来说,这是致命的打击,辣椒店里的生意就此搁浅。日子久了,员工的工资和房租,他都无力承担。岳父说,要不把店关了吧。

辣椒不知道,关了店,他还能做什么。

对于婚后的重刑刑释人员来说,想要支撑起一方烟火,最大的阻力是就业。他们被大多数企业和单位排斥,只能蛰居在社会底层,家也随之摇摇欲坠。圈里很多人清楚自己无力养老,为了享有低保和申请公租房的资格,和女方结伴生活但不领证。

中国犯罪学学会常务理事、预防青少年犯罪研究会顾问张荆告诉南方周末:“与服刑五年以下的轻刑犯不同,重刑犯在监狱一待就是一二十年,甚至更久,出狱后很难及时融入社会,情绪偏不稳定,有时会突然爆发。抑制这种不稳定情绪最好的方式就是婚姻。结婚之后,他们会努力工作,考虑到生育和养家糊口,履行对家的责任,自然降低了再犯罪的概率。”

“家庭可以给他们一部分尊严和负责任的成就感,但如果持续找不到活路,陷入绝望,家庭感情也很容易被现实打破,甚至催生其再犯罪。”中国政法大学教授、中国犯罪学研究会预防犯罪专业委员会副会长皮艺军补充,纵使婚姻可以帮助重刑刑释人员回归,但其能否真正融入社会,很大程度取决于社会的接纳。

▲大飞家里摆的照片。(林尘/图)

大飞已经预感到了未来的窘困,那是一种抓心挠肺的不安。仿佛周遭的一切,时刻都亮着红色警示标语:买一个大房子。

客厅的矮柜上,立了三个未拆封的大相框。那是2022年7月,女儿满一百天时,一家三口拍的纪念照。刘岩头戴水晶冠,大飞身着西装,中间是脸蛋肉嘟嘟的女儿。

刘岩说,等以后买房子了,就拆掉包装,把相框都挂起来。

自女儿诞生以来,夫妻俩能省则省,很少再去饭店点餐。刘岩甚至卖掉钻戒,“我先卖了攒钱,他以后再给我努力买回来呗。”她转头问大飞,“下次买个鸽子蛋,再买个大房子,好不好?”

“我要还是三十岁的年纪,毫不犹豫就答应了,但我老了。”大飞不敢做承诺。

(除刘岩、张荆、皮艺军外,文中受访者为化名)

【免责声明】文章来源于「南方周末网」,版权归原作者所有。如侵权请扫码留言,我们会在第一时间删除;我们对文中观点保持中立,仅供参考、交流之目的。