乡村医生们的心痛时刻:「只能把老人往上面医院送」

撰文|猫雨

来源|丁香医生

「这病毒就像一阵风,风一来,人全都倒了。」广东省梅州岗背村基层卫生院医师钟新说。

我们跟四位乡村医生聊了聊。年纪最大是62岁的王村医,守护麻雀崖40余年,不会普通话。北头村申红玲是唯一的女村医,负责照看1025名村民。

他们是中国医疗体系的神经末梢,微小、敏感且重要。这里不存在奇迹,有的是残酷、复杂、长期不被看见的现实:没有呼吸机、没有制氧机、没有血氧仪,没有布洛芬。

截止2023年1月1日,麻雀崖已有百分之八十村民感染新冠,王村医还没缓过来。他记得最开始的恐惧时刻:「没有药,只能把病人往外推」。心痛时刻还在持续发生:把那些患基础病人的老人「推出去」,「推他们去上面医院」。

老人们在风中摇摇欲坠。乡村医生们清楚农村医疗资源的有限、自身医疗水平的有限。当病人连续高烧不退或者呼吸困难,只能劝病人去县城。

「乡村医疗资源的确没有发生挤兑,因为这里不存在重症救助资源。」湖南邵东市乡村医生赵四说。

没有药,无法面对病人

「没有药,病人你就接不了」。12月中旬,湖南邵东市乡村医生赵四干坐在诊所里,来了位病人说自己发热了。他一看,柜子里一盒药都没有了,跟病人说,你忍一忍。

又来了位十六七岁的男孩,哭着说自己受不了了,一身太痛,髋关节疼得不行。赵四只能给他打肌注针,药水是退烧止疼的氨基比林。

12月11号,基层医生统一收到了一则通知,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布了一则通知,12月底之前,乡镇卫生院要开设24小时的发热门诊。

这意味着严控三年的新冠病毒「放开了」。收到通知时,赵四数了数存货:布洛芬缓释胶囊只有5盒、感康4盒、快克3盒,都拆零了卖。他从另一个乡村医生处分来200片布洛芬,一位发热病人最多发6片,不超过38.5的高烧就不给了。

网上抢不到药了,医药公司的答复是没有。他在长沙一家医药平台搞点货,结果医药公司打包的人也被感染了,没人发货。他抢了三四单,直到半个月后才到了一单。

在层峦叠嶂的山西平顺县北头村,申红玲没有布洛芬、感冒胶囊,「进了2000多片对乙酰氨基酚,两三天全卖完了。」

「我想问,老百姓没有药,为什么我们医生也没有?我们医生无法面对老百姓。无法面对病人。」王村医说起来就要掉眼泪。

他所在的四川省蓬溪县麻雀崖地处深山,搜索网站几乎没有任何相关信息。当他没有药,就只能把病人往外推。他自己感染后也没有吃药,发着烧忙到深夜十二点。

他看到的现实两极化:年轻人觉得是个「小感冒」,四处乱跑;另一面,患基础疾病的老人们则非常恐惧。他看到小年轻就说,别乱跑,戴口罩。

放开前,在各地基层医院,「四类药品」包括退烧药、止咳药、抗生素和抗病毒类药物均被禁售,医生们没有储备药物。

赵四没有进过安乃近,「副作用比较大,造成白细胞减少。」没有退烧药,他采用肌肉注射(氨基比林)。后半程咳嗽的人多,最缺氨溴索。乡村医生之间借来借去,「谁的病人着急谁先用」。王村医只能用中药替代,「解决了很多困难,实在没有就熬姜汤。」

药物价格蹭蹭涨价——「一日三价」。广东省基层卫生院全科医师钟新是编制内的基层医生,他爱用维C银翘片,价格实惠、成分丰富。但现在「连维C银翘片都从一块钱升到八块钱」。各类清热解毒、止咳化痰的药价格都翻倍了。

他反应机灵。他去医药公司进货时,发现对方都在调货去「广深」,赶紧提醒单位囤足货源,可别到时候「有医生没药医」,「连广深地区都已经来兴宁这样的小县城抢盐水。」

有人则离消息源更远。王村医最痛恨囤积药物的人,「感冒药都涨了三倍了,有钱都买不到。老人买不到很怕。我希望国家严查。」平顺的太行山间,五六十岁的村民们会采野生的连翘、柴胡,「熬一下水就可以」。也有人会「喝点葱姜水,发发汗」。

新冠病毒在农村没有名字。没人会问申红玲自己是不是新冠。连「阳了」都不说,只说自己发烧了。

到底是不是新冠,他们也不关心。「没听说过奥密克戎,也理解不了。」申红玲也不提,她只强调这是感染,是传染病,病人们需要自己隔离。

前几天钟新轻微咳嗽,「我连自己都不测,就照常上班」。「农村没人知道什么抗原,也不知道怎么用。」还要花钱——听说县城能买,但要六块钱一个。

他强调务实:一点必要性都没有。大家都感染了,你还在乎啥?测了又有什么用?

医生们凭经验判断。看病症,发烧咳嗽的基本上就是了。再是流行病史,只要一人感染全家感染,估计就是阳了。老人去世后家人都躺倒了,那也是阳了。

赵四继续等待布洛芬。至于价格近三千的美国进口药Paxlovid,不可能进得到,老百姓也消费不起。「这种药,根本就不是我们这些人用的。」国产阿兹夫定片他找不到,「市人民医院都没有」。有亲戚从省城搞到了,但人已经住进ICU,药也用不上了,尚未脱离危险。

太行山的申红玲从没听说过Paxlovid。王村医还在四处求感冒药,跟医药公司「说很多好话」,对方都没答复。他拜托朋友去重庆搞药,还没成功。

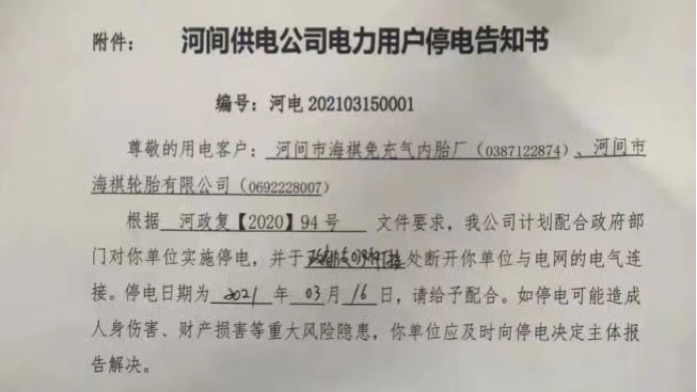

1月2日,赵四诊所里仅剩一些抗生素,没有感冒药

图片来源:赵四

尽量不打吊水,对症下药

网上广传着一些关于村民们打吊水的图片。这四位乡村医生们说,乡亲们喜欢吊水,但自己尽量不用。

「大家都习惯了,病了就是吊水」。赵四曾在邵阳第一人民医院受过训练,「没有输液使用指征的话不会输液。」

乡亲们着急,他反复跟讲道理:这个病病程是比较长,没有基础疾病的人还是吃点口服药。多观察多喝水。

「我还是量力而行吧。」赵四的口吻谨慎,大专毕业的他今年40岁,属于年轻的乡村医生,平时会在平台学习医疗知识。

正因为乡村医疗资源有限,自身医疗水平能力有限,「一旦用药出了问题,耽误病人病情」。一定确定有合并细菌感染才抗用生素。也不用激素,「激素容易掩盖病情,尤其是老年人。」

村医们会尽量推荐患基础性疾病的病人去医院。如果病人气喘明显,发热超过一周或反复发烧的,也会推荐。

疼痛难忍想吊水的病人不少,申红玲一次都没给。一是上门给村民打吊针容易加速感染。二她手里没什么抗生素,「拿抗生素都得审批」。王村医也没有激素没有抗生素,「打不了」。

一个好消息是,钟新看到靠打肌肉针、口服药物就能缓解多数人的新冠症状。「这病毒还是比原始的弱了很多。」

「关键要对症治疗。」他说,自己和同事们用药都是依据综合情况来定,除了症状,还要看基础病看对方体质。遇到合并过敏、合并哮喘的,适当加一点激素。遇到合并细菌感染的用头孢类或阿莫西林,这类病人比例低。如果病人有合并疱疹、口腔炎,就用维生素B、维生素E补充。

至于抗生素,他和同事们会依据病人的基础病情况、黄痰情况,炎症倾向谨慎使用。「有时虽然白细胞数验得不高,少量激素做预防也是有明显效果。」

乡亲们评判药物的标准是见效快。钟新称布洛芬一片也没用过,「有些症状严重的,吃这个不能很快看到效果。」卫生所卖最多的是藿香正气软胶囊、维C银翘、牛黄清心丸、板蓝根片、安乃近片。严重高烧的打柴胡针、氨基比林针、板蓝根针……

村医们习惯「结合个人体质用药」:打寒战、特别怕冷的话用感冒清热颗粒,刀嗓子用风热性感冒药,像清开灵、复方鱼腥草片。

岗背村常住人口1万人,只有一台心电监护仪

图片来源:钟新

如果是胸闷,精神状态很差的病人(最多占比百分之五到百分之十),钟新会打吊针。他观察,乡下一些私人诊所里的赤脚医生开吊针多,激素用得普遍,用药乱,「地塞米松用得比较广泛」。但他个人用得很少,最近一个月不超过20只。

他是最不焦虑的那位医生,工作虽忙但有条不紊:「本地村民们都会看抖音更新知识,三年了,基本都不怕了」。当他说起手里迄今只有一位转运到县医院的病人,透出了成就感。同时强调自己就是个基层医生,「不是专家,说的话并不权威」。

没有挤兑,只能往县城送

医生们在忧心患基础疾病的高龄老人,「这病毒对他们来说简直残酷」。

申红玲手里记录了村里老人的基础病情况。高龄老人不多,超过80岁的老人6个,90岁以上的2个。

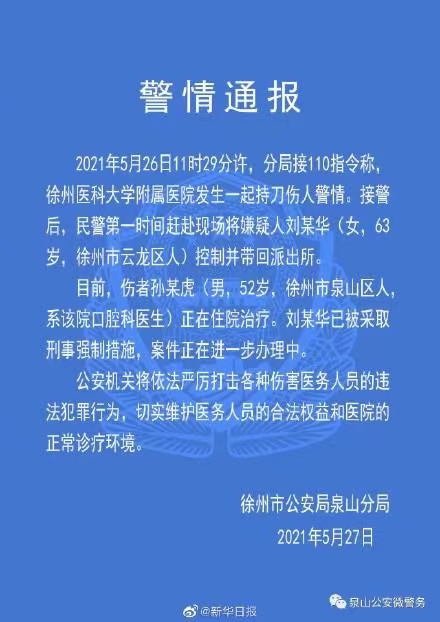

她在巴掌大、快脱线的白色本子上写:「65岁以上的老人有11个病,其中三个没好」,还有每个人的症状和用药情况,有人便秘有人咳嗽。不曾写下过「新冠感染」。

北头村老人们的病情记录

图片来源:申医生

当地两个高龄癌症患者刚走,分别患食道癌和肝癌。11月份,患者从市里边医院回家后一直由申红玲负责照看。两位老人都发烧了,没几天就走了。老人们没再去医院。「都得了这么重的病了,家人不会想送去抢救了。」

葬礼都冷冷清清,家属扛着高烧疼痛把葬礼办完后,全家都躺着起不来了。

长期以来,令她焦虑的是医疗设备缺乏问题:大部分人家里连血压计都没有,她也没有血氧仪。村子有一台制氧机,是一家互联网公司联合公益组织送的。当肝癌患者呼吸困难,她把那台制氧机扛到对方家里,老人「多活了一天」。

「老人们在乡村硬扛,完全没有希望。」赵四说,村里没有呼吸机、没有制氧机,连指夹血氧仪都没见过,「连镇卫生院都没有呼吸机。」

他所在的村子65岁以上的100多人,80岁的十几个。每天都能听到因为新冠去世的事:昨天一位80岁左右的老人,回来两个小时就去世了。今天一对夫妻才70来岁,先后隔了几天一起走了;

一到冬天,各个村落都听得到吹喇叭的,「哒哒哒哒」。今年喇叭声更密集了。

总有人沉默接纳命运。钟新说,大家都清楚老人就是很难,不可能每次不舒服都去住院,要钱还要人工。「现实世界里没这么多孝子,老人就在家硬挨。连村医都不一定看。」

整个12月份,卫生所一共写了18份死亡推断书,比11月多出几个。这些死亡推断书上写着「肺部感染、癌症、脑梗、心衰……」「这些病情跟新冠之间的关联不好说清。」

对于农村人容易认命这个说法,赵四不太认同。他看到的是大家经济越来越好,医保多少为大家减轻压力,观念不一样了,「都要尽力而为」。

当前的问题还是医院实在太挤了,「没资源,没得用」。

乡村医生没办法处理肺部感染。他接了一些感染严重的病人,想帮他们转到县城去,但到处没有床位。

医疗资源挤兑已在邵东爆发。有太多患基础疾病的老年人需要住院。赵四的舅舅今年60岁,患糖尿病,感染后连续发热,呼吸困难。赵四打电话到邵阳市中心医院急诊科,对方说都已经满了。他很生气地说,我家人还年轻,只能等死吗?

赵四舅舅最后住进了邵东市人民医院,肺炎严重,气管插了管,昨天下了病危通知单。CT也很难约了。因为痰里带血,赵四去县城医院做了CT,有位呼吸困难的同村老人,去得晚一点就没做成。医院的保安说,上午九点已全部排满。

他听说邵东市有个养老机构被改造成临时院区,专收有基础性疾病的老年人——两天就住满了,500多个床位一下没了。农村很多老人都住不进去。

多年的农村生活经验教会他一个理:「资源越是有限,不公平越是常见。」

「神经末梢」在发痛,同时在坚守

自2003年非典期间开始,申红玲负责给平顺北头村里1025位村民看病。

全村人都有她的电话。近日因为卫生所取暖条件不好,太冷了。她担心病人上门身体更不行,骑着一辆白色的小电动,一天跑个十几二十家,从早上八点半跑到天黑。

这些年她能做的不多,村医缺乏医疗设备,有时工作是劝人去县城。让她有成就感的工作是劝一位60岁的高血压病人去县医院做检查,发现对方有急性心梗。

山多村民住得散,北头村暂时感染了五分之一。但她担心春节时高峰会来。首先不关机,「不能让他们打不通电话」。在微信群里反复劝大家春节不要串门;发动家人帮病人到县城买药,「放在门口,别让她出门」。

昨天她把政府发的药包送到村民手里,每家每户一盒金银花口服液、一袋感冒胶囊,布洛芬6片。一个白天就跑完了一千家。有了药,村民脸上安心。

感染潮一来,乡村医生们迅速失去防护。没有防护服和口罩,赵四从别的村医那里借了25个口罩。申红玲重复使用着同一个N 95。他们二人因为新冠停诊过。虽然上面下了文件要我们一定接诊阳性病人,「但真的完全没力气。」

钟新最多一天看150个病人。王村医24小时待命,从睁眼到半夜,感染了没停下来。

40岁的赵四是当地少见的年轻医生,其他村医人均六七十岁,平时还下地种田,不会普通话。

除了政府每年补贴一万左右收入,大家靠卖药挣钱。大点的村,乡村医生一年收入在四五万左右,「很少年轻人愿意做。」

他们的日常工作包括公卫服务,入户随访面访,做电子档案,接诊病人——但这三年,不可以接诊发热病人。

「很多事我们真的没办法,太难了。」赵四无奈。他是最后一批中专生,毕业后去邵东市医院进修,考了医师证之后当乡村医生,给村民看点头痛脑热,卖点药过日子。后来觉得自己水平实在不行,又去考了个大专。

责任感驱动他多学习。只能靠市医院的培训和互联网平台。关于新冠治疗,他在线听过几次湘雅医院老师讲课。实操限于测核酸,「天天下村采核酸,还要去县城支援核酸」。

他希望量力而行,但危机时刻外界需要他做更多:赵四刚刚收到一个通知,邵东市人民医院需要加多三个病区,急需医务人员。每个镇要求去三个医务人员。

微信群有这么一句对话:「要求什么样的段位?」「乡村医生就行。」

虽有不甘心,他这辈子大概率不会离开此地了。这么多的乡村病人、亲戚朋友都相信他,头疼脑热都要找他,「久了人会有感情。」

最不「认命」的是王村医,他的语气始终混杂愤怒、疲惫和悲伤,听起来也是个老人了。村里木匠做的棺材已经卖光了。老人们都在害怕,还没阳的躲起来了。他很难接受村里三四十位老人同时间段离开的事实。从1980年起,他们对他建立了「勉强信任」,「耍得都还可以」。

「每次送他们去镇上,自己都会心痛。」

麻雀崖的老人们躲起来了

图片来源:回家参加亲人葬礼的刘姓村民

声明:转载此文是出于传递更好更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将及时更正、删除。谢谢支持!