申文彬欠薪案:开发商刑化债务还是工程款结算疑云?

从欠薪到被告:一场法律与商业纠葛的对决

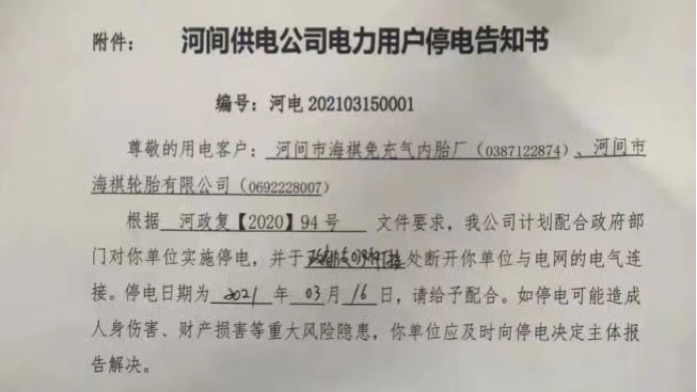

2024年12月13日,河南省濮阳市建筑承包商申文彬因涉嫌“拒不支付劳动报酬罪”迎来了第三次庭审。该案因涉及375名农民工被拖欠1113万元工资,引发广泛社会关注。然而,在审判台背后,却隐藏着开发商工程款结算违约、刑化债务等更复杂的争议。

拖欠农民工工资的罪魁祸首究竟是谁?申文彬是恶意欠薪的黑心老板,还是开发商与司法机关联手的“替罪羊”?案件引发舆论对法律适用与建筑行业潜规则的深刻反思。

拖欠工资背后的多方角力

检察院指控,申文彬收到开发商超付的工程款1.43亿元,却将部分款项用于个人开支和其他用途,包括偿还借款198万元、购买房屋80万元、缴纳保险1.98万元等,导致无法支付工人工资,造成严重社会影响。检方认为,申文彬完全有能力支付,却拒不支付,构成刑事犯罪。

但申文彬在法庭上坚决否认这些指控,并指责开发商未履行合同义务。他强调,工程合同约定按实际工程量结算,而开发商至今未与其完成最终核算,导致工程资金严重不足。根据辩护方出具的第三方结算报告,案涉工程实际结算款应为1.93亿元,而开发商实际支付款项远低于这一数字。

此外,辩护方指出,所谓的“个人支出”并非侵占资金,而是因开发商拖延拨款,项目运营不得已采取的措施。例如,购买案涉房产是开发商强制摊派,拒买就拒拨款;还款198万元则是用于工程初期借款。而所谓“套取工人工资款”的指控,更是为了维持工程日常运营所迫。

被告还是受害者?申文彬的控诉

庭审中,申文彬情绪激动地为自己辩护:“我带着前半生积蓄,借款1800万元垫资施工,甚至抵押了全家人的房产。今天,不仅血本无归,还因恶意欠薪被推上被告席。我是受害者,而不是罪人!”

申文彬的家人也公开声援。其女申卓灵表示,父亲为按时完工,几乎倾尽所有,不仅动用了家族资产,还负债3000万元。然而,开发商不仅拒绝合理结算,还涉嫌与相关部门勾结,通过刑化债务将其推上被告席。

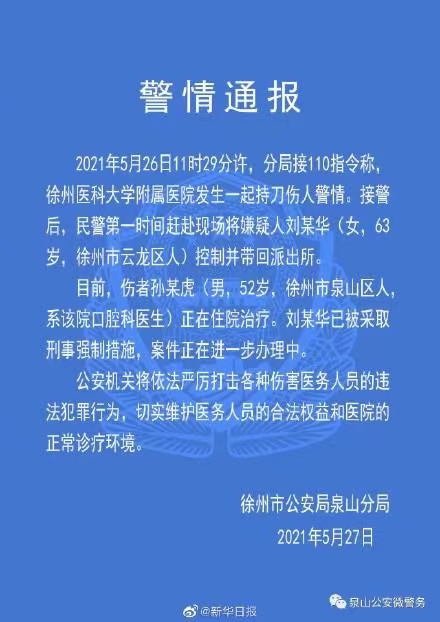

更令人不解的是,开发商早在2024年4月就将部分工资款拨入监管账户,但工人工资迟迟未被发放。对此,辩护律师质疑:“为何开发商拨付资金后政府不及时发放,而是让工人持续上访,反而加重被告责任?这种行为本质上是滥用权力。”

未解的谜团:工程款结算为何迟迟未完成?

案件核心争议在于工程款结算问题。申文彬辩护律师强调,案涉工程合同为固定单价合同,并非固定总价合同,需按实际施工量结算。然而,开发商至今拒绝核算调差费用,包括人工费、材料费、机械费及疫情期间成本增加等。

有业内人士指出,工程合同最终价款往往高于初始合同价,而开发商通常通过拖延结算来规避支付更多工程款。这种现象在建筑行业并不罕见,但在本案中,检方和开发商都未能解释为何不及时进行工程造价鉴定。申文彬一方曾多次申请鉴定,却始终未获批准,这使得案件真相更加扑朔迷离。

法律与农民工权益的双重考验

申文彬案不仅是一场个人与开发商的纠纷,更揭示了建筑行业普遍存在的资金链断裂问题。农民工作为最底层的利益相关方,在工程款纠纷中往往首当其冲。

刑化债务是否合理?是否存在以刑事手段为开发商脱责的现象?这些问题直击社会治理的深层矛盾。法律的初衷是保护弱势群体,但在案件中,施工方申文彬既是工人权益的承担者,又是工程款被拖欠的受害者。如何平衡法律的严肃性与公正性,成为案件审理中的关键难题。

法律需要捍卫每一个受害者的权益

案件尚未尘埃落定,但农民工的血汗不能再被拖延。若开发商真如申文彬一方所述,是案件的“始作俑者”,相关部门是否也需承担失职责任?正义不仅需要追责,更需要反思制度的漏洞。

这起案件值得每个人深思:当法律面对金钱与权力的交锋,能否站稳脚跟,守护真正的弱者?

作者|林峰

编辑|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!