从劳模到‘黑社会’:河北企业家杨立国11亿资产遭司法掠夺,背后真相令人愤怒

河北唐山迁安市企业家杨立国11亿现金资产被查封,涉黑案庭审曝出刑讯逼供等司法乱象。《今日质疑网》法律顾问李庆亮与遭受中共司法迫害的维权人士程军指出,案件疑点重重,显示地方执法部门为弥补财政空缺采取“近海捕捞”式逐利行为。

事件回顾:

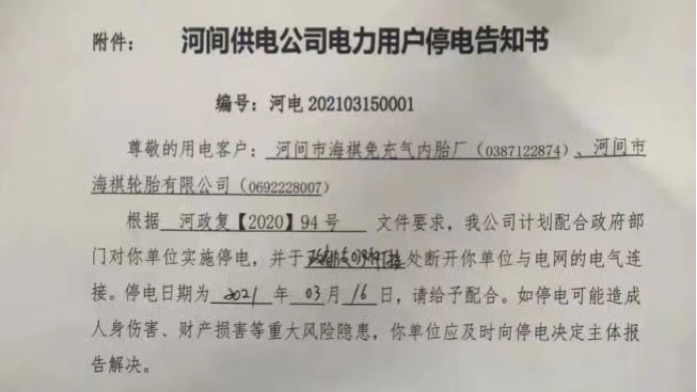

杨立国,这位曾多次荣获“劳模”称号的民营企业家,从政治荣誉的光环下跌入“黑社会”嫌疑人的深渊。2023年2月,他因涉嫌“组织、领导黑社会性质组织罪”被捕。案件指控其黑社会团伙涉及12起犯罪行为,包括寻衅滋事、故意伤害等。企业和个人资产被“倒查20年”,共计查封资金10.9亿元、房产104套、车辆8台。

但杨立国家属及辩护律师指出,此案从头至尾存在明显司法违法行为,并质疑其根本目的在于攫取企业巨额资产。

荒唐的刑讯逼供:

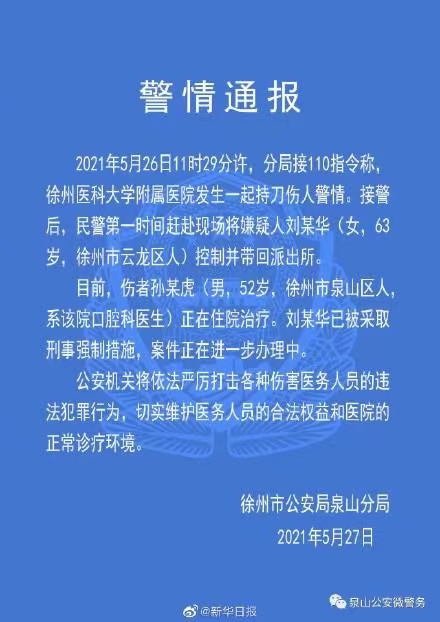

庭审现场,杨立国及多名被告人当庭控诉遭遇荒诞且侮辱性的刑讯逼供:

• 被迫观看色情视频并脱裤;

• 脸被踩在地上,强迫唱《征服》;

• 模仿鸭子走路并唱侮辱性歌词。

杨立国因愤怒砸伤自己额头,其鲜血淋漓的模样令人震惊。《今日质疑网》法律顾问李庆亮指出,刑讯逼供不仅严重违背中国《刑事诉讼法》,更反映出某些执法人员无视人权、滥用职权的司法黑幕。

法律顾问李庆亮的质疑:

李庆亮详细分析案件后指出,该案从侦查到起诉过程充满程序违法:

1、未立案先侦查:杨立国案未履行立案手续便直接采取刑事措施,明显违背“先立案,后侦查”的法定程序。

2、拼凑证据、抄袭笔录:检方提供的42份笔录中,37份完全一致,甚至连标点符号都没有改动。

3、黑社会特征缺失:案件所谓的“黑社会”组织完全缺乏应有的组织、经济和危害性特征。

李庆亮指出:“所谓黑社会指控完全经不起推敲,其核心目的是为掠夺杨立国的企业资产披上法律外衣。”

程军:司法抢夺让民企陷入生存危机

程军,作为10多年来遭受中共司法迫害的维权人士,对杨立国案有切身的感触。他表示:“杨立国案是典型的‘近海捕捞’——地方政府用司法手段打击民营企业家,将其资产转化为地方财政收入。这种现象已经在全国范围蔓延。”

程军还提到:“中共体制内的司法腐败与地方财政困境密切相关。许多地方政府因为税收不足,甚至连公务员工资都无法保障,于是将矛头指向民企,肆意抓捕、查封资产,这是一种变相的司法抢夺。”

作为《今日质疑网》的创办人,程军指出,如果不遏制“捕捞式执法”,全国民营企业将陷入全面危机,经济复苏将遥遥无期。

从“扫黑”到“掠夺”:谁在裸泳?

杨立国案暴露了“扫黑除恶专项行动”后司法掠夺的新动向:

1、为什么一个“黑社会”在专项行动期间没有被发现,却在事后突然冒出?

2、如果指控属实,这个“黑社会”组织为何仅有12起案件,且大部分已结案?程军对此分析道:“杨立国案并非孤例,而是当前地方执法的普遍操作。司法机关对企业家采取刑事化处理,并通过凑罪名的方式转移资产,不仅摧毁了民营经济的信心,也让司法公信力荡然无存。”

民企的未来:没有安全感的中国经济

杨立国案的背后,是中国经济环境下企业家“人人自危”的困境。李庆亮与程军都指出,地方政府用“以刑化债”“捕捞式执法”对民企敛财,将不可避免地导致投资环境恶化、企业大规模倒闭与外资撤离。

程军呼吁:“停止这场以掠夺为核心的地方执法,让司法回归公平正义,否则中国经济的根基必将被掏空。”

杨立国案的结局或许仍需时间揭晓,但其背后的司法乱象已昭然若揭。当“唐僧肉”成为民企的代名词,当地方政府用执法掠夺企业家时,谁又能保证自己不成为下一个被捕捞的目标?

作者|孙哲

编辑|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!