“我像精神病吗?”:李宜雪与南昌权力迷局

官方通报中的“精神分裂”

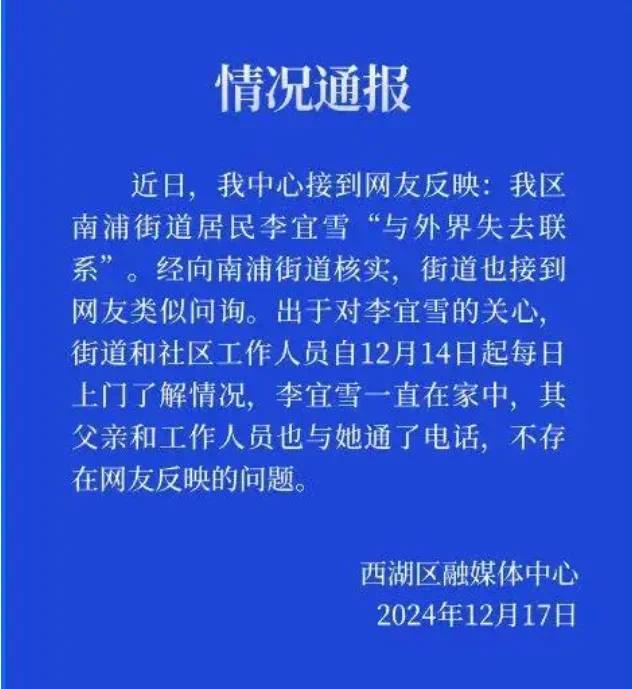

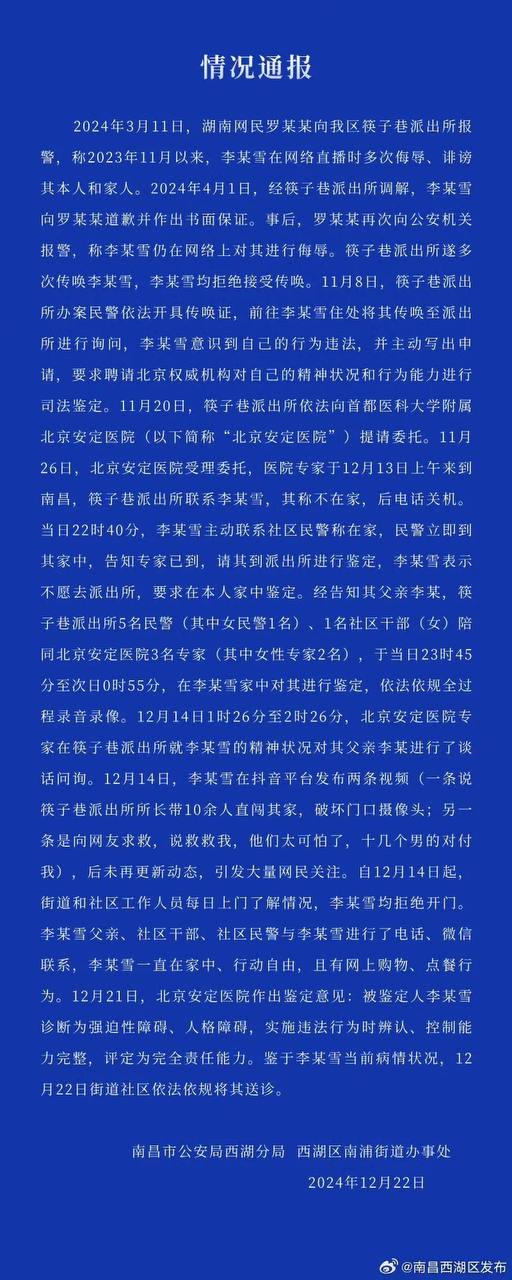

“李宜雪一直在家中,行动自由,随时可以点外卖。”这是南昌市西湖区官方在12月17日的情况通报中给出的“权威”答复。然而,仅仅五天后,另一份长篇情况通报却详细描述了她如何“多次拒绝开门”“父亲被要求为其精神状态作证”等细节。两份前后矛盾的通报,不仅暴露了官方自相矛盾的说辞,更将权力滥用与掩盖真相的丑态展现得淋漓尽致。

在第一份通报中,李宜雪是一个“正常”的社区居民,与家人和工作人员有着良好的沟通。然而,在第二份通报中,她却变成了一个反复拒绝沟通、甚至被精神病院诊断为“有完全责任能力”的人。如此荒诞的自相矛盾,令公众不仅质疑官方的公信力,也开始重新审视李宜雪事件的真相。

从受害者到“精神病人”

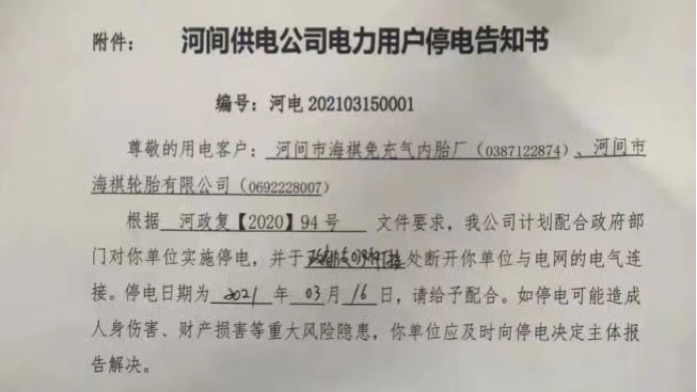

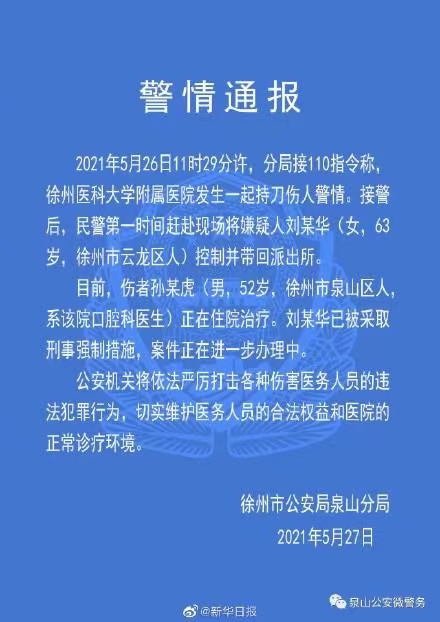

李宜雪事件最初因其举报南昌丁公路派出所辅警赖某猥亵行为而起。在舆论压力下,赖某最终辞职,但李宜雪却因此成为了受害者中的受害者。在举报未果后,她被送入精神病院,接受长达两个月的“强制治疗”,一切的“正当程序”都建立在没有家属同意、没有独立鉴定、仅凭几句简单问答的基础上。

如今,当公众开始关注她的遭遇时,官方却试图用前后矛盾的通报模糊焦点,将问题引向“程序合法”的辩解。所谓的“行动自由”,是否真如官方所描述,还是另一种形式的被监控?而“合法送院”的说辞,是否真的符合程序,还是一次滥用权力的行为?

官方的“双重标准”

通报中一方面强调李宜雪“诊断明确”,并引用精神病院出具的鉴定意见,试图为强制医疗行为正名;另一方面,又称李宜雪“拒绝开门”,刻意营造一种她“不配合治疗”的形象。然而,另一边,李宜雪通过三甲医院和多方鉴定得到的“精神正常”结果,却被官方视而不见。

更具讽刺意味的是,官方通报在赖某身上展现了“极高的同情心”,将其辞职归因于“精神压力过大”和“抑郁症状”,却对李宜雪遭受的猥亵、强制医疗和非人待遇避而不谈。一个真正的受害者在南昌的官方话语中,逐渐被塑造成“刁民”或“麻烦制造者”。

被精神病:谁来定义“正常”?

李宜雪事件并非孤例。在中国,利用精神病院对异见者和受害者进行打压的“被精神病”现象,已成为权力乱象的一部分。从入院程序的随意性到医疗鉴定的权力化,李宜雪的遭遇让公众开始追问:究竟谁有资格定义一个人是否“正常”?在权力主导的医疗体系下,“精神病”是否已沦为打压个体声音的工具?

官方通报中的前后矛盾,暴露的不仅是叙述的不连贯,更是权力滥用和自圆其说的拙劣表演。而公众对于这一系列事件的持续关注,正是因为在李宜雪身上,人们看到了一个普通人面对权力时的无助与抗争。

让真相撕破谎言

在12月22日的通报中,南昌市公安局强调一切“合法合规”,但事实是,当法律成为权力的附庸,当程序正义成为掩盖真相的工具,“合法合规”不过是一块遮羞布。

李宜雪的质问:“我像精神病吗?”不止是对自己命运的追问,更是对社会公正的呼唤。在真相被官方一次次掩盖的情况下,我们有责任为她发声,也为那些无数“被精神病”的人发声。因为在这个体制下,任何人都有可能成为下一个李宜雪。

作者|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!