反腐“秀场”与制度性腐败:从刘志仁到“8297人主动交代”看中共体制的死结

近日,湖南省纪委监委发布反腐年报,“亮眼”的数字再次将中共体制内的腐败问题推向公众视野。数据显示,2024年,湖南省立案69685件,处分64734人,其中包括218名“一把手”。仅这一年的反腐“战果”便可装点一出规模浩大的戏剧。然而,这场“反腐秀”背后的荒诞与深层问题,却是中共集权体制的真实写照。

当我们看到前市委书记刘志仁等8297人“主动交代问题”时,是否该为“反腐倡廉”感到振奋?还是应反思,一个非民选政府为何总是如此高效地“生产”腐败官员?中共高喊反腐多年,却始终拒绝推行官员财产公开制度,从村支书到习近平,无官不贪已成公开的秘密。

反腐成效:数字好看,体制失灵

湖南省纪委监委的年报中,反腐数字的暴增让人瞠目结舌:一年间立案近七万件、处分六万余人,主动交代问题者超过八千。乍一看,这似乎是反腐败斗争的胜利。然而,真正的问题在于,这些数字背后暴露的并非治理能力的提升,而是制度的彻底失灵。腐败不仅没有减少,反而在中共“全面从严治党”的旗帜下更加系统化、隐性化。

为什么湖南的村支书石远飞至国家级干部刘志仁,贪腐现象如出一辙?根本原因在于,集权体制下的官员选拔机制使得绝大多数官员无需对人民负责。他们的权力来源不是选票,而是上级领导的青睐。这种“自上而下”的权力体系,使得腐败成为一种必然,而非偶然。

反腐高压与“制度性腐败”

湖南省纪委监委用“标本兼治”形容反腐工作,但事实是,反腐的本质仍是“运动式反腐”,而非制度化改革。所谓的“一刻不停正风肃纪”,更像是权力斗争的工具,而非真正的廉政建设。

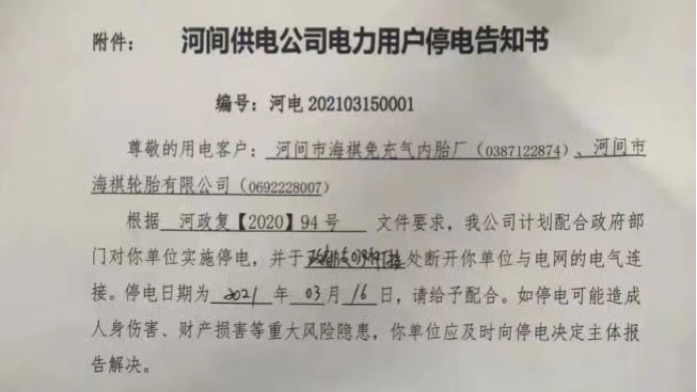

中共拒绝官员财产公开,无异于鼓励腐败行为。村书记和市领导贪腐千差万别,但贪腐的源头却惊人相似:权力缺乏透明,监督形同虚设。即便有警示教育馆、忏悔录等“宣传成果”,又能改变多少利益集团的运行逻辑?

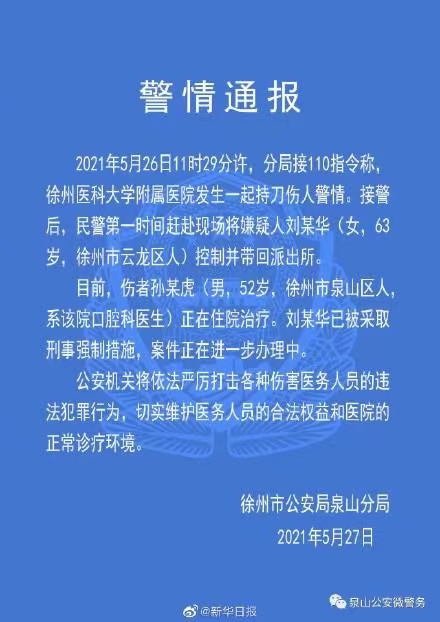

湖南的“系统性腐败整治”,不过是典型的“头痛医头、脚痛医脚”。从村支书挪用村集体资金,到“一把手”涉“期权交易”,背后的逻辑都指向权力运行中的监督空白。如今查处的“新型腐败”和“隐性腐败”,只是冰山一角。

腐败根源:中共体制的内在矛盾

中共官员在“家风建设”中接受廉政教育的场景显得荒诞。一个靠“内部提拔”上位的权力体系,又怎能指望通过“廉政家庭助廉”杜绝腐败?这些表面文章和形式化的举措,无法掩盖体制性腐败的本质。

回头看,湖南省委的反腐“佳绩”,只是一场掩盖体制危机的表演秀。中共的集权体制注定了腐败难以根治,而官员财产公开的长期缺失,则为权力滥用提供了温床。无论是刘志仁的“主动交代”,还是数万名“问题干部”被处分,这些不过是权力游戏中的“筹码”交换,而非真正的反腐成果。

结语:没有民主的“反腐”是笑话

湖南的反腐数字看似可喜,但却难掩一个残酷事实:在没有民主、权力不透明的体制中,腐败只会像韭菜般层出不穷。今天的反腐高压,不过是“剪除韭菜”的又一轮循环,而非解决问题的根本之道。

从村书记到国家主席,无官不贪,这是中共体制的真实写照。所谓的“反腐攻坚战”,只是在自家后院上演的一出荒诞剧。当官员不用为选票负责,当权力没有被真正关进笼子,腐败就永远不会有终点。

作者|朱辉

编辑|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!