“二哥”落网却未定罪:南陵扫黑行动暴露法律逻辑困境与保护伞疑云

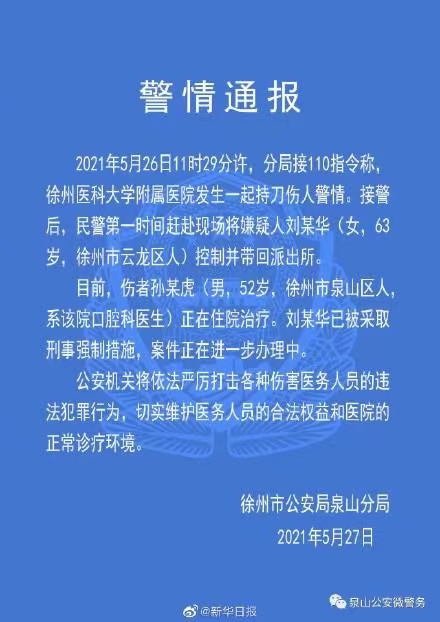

近日,安徽省芜湖市南陵县警方发布了一则备受关注的通告,宣布成功抓捕了以徐开平(绰号“徐老大”)、徐开军(绰号“二哥”)、方冯(绰号“日本”)等人为首的犯罪团伙。然而,伴随这则通告的却是一项令人不解的呼吁——公开征集该团伙的违法犯罪线索。这一操作不仅引发公众广泛讨论,更让人质疑扫黑行动的法律逻辑:既然人已被抓,为何线索还未查清?这是否违反基本的法律原则?

“铲除毒瘤”的行动,背后是否有些急功近利?

南陵县公安局在通告中强调,这次“11.7”专案经过缜密侦查,“一举铲除了以徐开平为首的犯罪团伙”。这样的表述无疑向社会传递了一种“扫黑战果显著”的信号。然而,问题随之而来:既然“缜密侦查”已经完成,犯罪团伙被“一举铲除”,为何在案件已经取得阶段性成果后,还需要向社会公开征集犯罪线索?

这种“先抓后查”的操作方式,很容易被解读为一种为了政绩而仓促推进的行为。近年来,中国各地的扫黑行动中,类似现象并不鲜见。一些地方的执法机构急于展示“铁腕形象”,以迅速的抓捕行动换取公众的掌声,却忽视了法律程序的严谨性和规范性。

法律逻辑:线索不足为何可以抓人

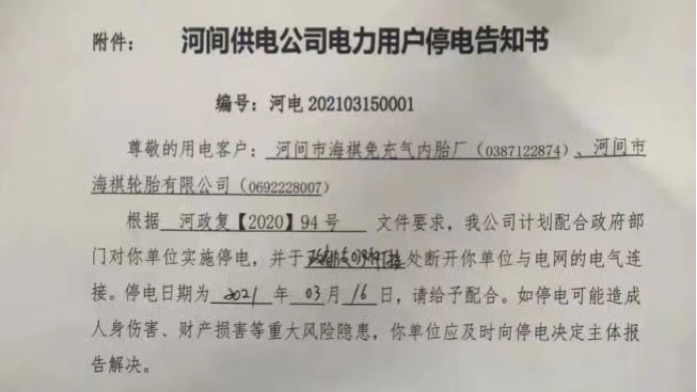

从法律层面来看,刑事案件的侦查应以事实为依据,以法律为准绳。犯罪嫌疑人在被抓捕之前,公安机关理应掌握充分的证据证明其涉嫌犯罪。然而,南陵警方此举却让人怀疑,是否在证据尚未确凿的情况下,就对嫌疑人实施了抓捕?更为严重的是,这样的操作方式是否已经违背了“疑罪从无”的基本法律原则?

此外,公开征集线索的行为通常是为了补充证据链,但如果这一做法发生在犯罪嫌疑人已经被抓捕并被定性为“社会毒瘤”之后,可能带来严重的法律和舆论后果。一方面,这种“未审先判”的通告措辞容易对公众形成误导,影响案件的公平审理;另一方面,也可能损害嫌疑人的合法权益,进一步削弱公众对司法公正的信任。

扫黑除恶行动的“保护伞”何时揭开?

通告中提到,这个犯罪团伙长期从事聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动,严重侵害了群众合法权益。然而,一个问题不容忽视:这样的黑恶势力为何能在南陵地区长期存在,并形成气候?真正的“社会毒瘤”并不仅仅是这些基层的犯罪团伙,而是隐藏在其背后,为其提供庇护、纵容其发展的“保护伞”和利益链条。

南陵警方的通告中对“保护伞”也有所提及,并“正告”相关人员认清形势、主动自首。但类似的表态我们听过太多,真正被揪出来的保护伞却寥寥无几。黑恶势力的猖獗,离不开权力的纵容与共谋;如果扫黑行动只是停留在表面,不能触及更深层次的权力腐败,那么所谓的“铲除毒瘤”,恐怕不过是一场政治秀。

公众担忧:扫黑行动为何总是“快抓人、慢查案”?

近年来,中国各地的扫黑行动屡屡被曝出类似问题:案件侦破与线索征集的顺序混乱,甚至出现“人先抓、罪名后定”的现象。这样的司法乱象不仅违背依法治国的原则,也容易造成冤假错案的发生。

公众更担忧的是,南陵警方的这种“快抓人、慢查案”的操作是否会成为常态?嫌疑人在被抓捕后,其违法犯罪事实尚未彻底查清,却被以“社会毒瘤”定性,这样的先入为主不仅对案件审理公平性构成威胁,也可能为真正的权力滥用者提供掩护。

“扫黑风暴”能否真正清除毒瘤?

“二哥”等人的落网,标志着一次地方扫黑行动的阶段性胜利,但真正的胜利在于是否能够彻底追查其背后的权力保护网。如果这场行动仅仅是抓捕几名犯罪嫌疑人,而没有触及更深层次的问题,那么扫黑行动的意义就大打折扣。

对于南陵警方的通告,公众需要更为清晰的答案:究竟是“二哥”等人太狡猾,还是执法部门此前过于失职?为什么要等到现在才对他们进行彻查?又是谁在长期以来纵容、庇护了他们的犯罪行为?

尾声

南陵县的“扫黑除恶”行动揭开了一角黑恶势力的冰山,但冰山的主体——滋养这些势力的权力网络和利益链条——却仍未显现。人抓了,线索却没查清,这样的法律逻辑与公众期待显然背道而驰。扫黑行动不仅需要铲除“二哥”们,更需要彻底清理滋生黑恶势力的腐败土壤。否则,“社会毒瘤”可能只是换了一张面孔,而扫黑行动也只能是一场舆论风暴,无法真正推动法治与公平正义的进步。

作者|钱宇

编辑|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!