高丙芳律师代理民工追讨工资获刑四年:法律适用中的机械化与正义的失落

山东律师高丙芳因代理一起追讨民工工资的案件,被以“虚假诉讼罪”一审判处四年有期徒刑。这一案件因其荒谬的判决逻辑和严重的法律争议引发社会广泛关注。本该保护弱势群体权益的法律,却在此案中成为惩罚善行的工具。这种对法律的机械化适用,不仅背离了刑法的初衷,也对社会的公平正义产生了深远的负面影响。

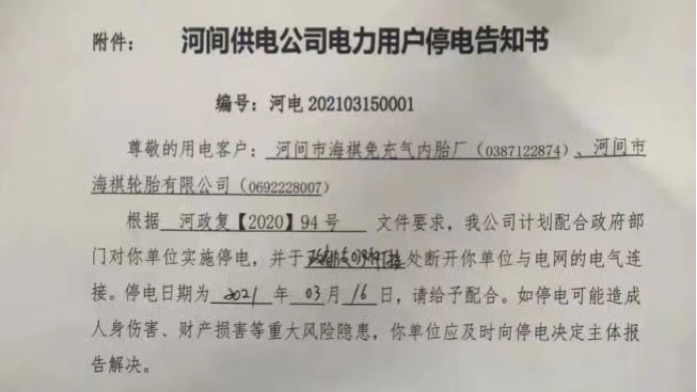

案件的起因看似简单:用工单位拖欠工资,导致民工生活困窘。为了保障民工基本生计,包工头垫付了工资。然而,垫付行为后,为了追回这笔欠款,包工头通过民工名义向用工单位提起诉讼。高丙芳律师受托代理了该案,却因参与诉讼被定性为“虚假诉讼”的共犯。一审法院认定,既然包工头已支付了工资,民工的诉讼请求便是虚构事实,这种逻辑直接导致高丙芳被判四年有期徒刑。

从法律上讲,“虚假诉讼罪”作为刑法中的一种犯罪行为,其构成条件明确规定了必须具备主观恶意与客观虚假事实的结合。然而,在高丙芳案中,事实本身清楚明了:用工单位拖欠工资,包工头为履行与民工的劳务约定进行了垫付,随后提起诉讼要求用工单位支付本应承担的工资责任。这一系列行为既没有虚构事实,也不存在伪造证据,更谈不上主观上的非法占有意图。法院却无视这些基本事实,仅凭形式上的代理关系与诉讼程序,直接将案件定性为虚假诉讼,显然缺乏对罪名构成要件的深入分析。

刑法的核心原则之一是“罪责自负”,即犯罪行为的认定必须同时满足主观恶意与客观行为的结合。高丙芳代理案件的行为,不仅不存在任何主观恶意,反而是基于对劳动者权益的正当维护。根据《中华人民共和国刑法》第307条之一,虚假诉讼罪的设立旨在打击那些虚构事实、伪造证据,企图通过诉讼手段非法谋取利益的行为。然而,高丙芳代理的案件中,包工头的诉讼请求完全基于真实的经济损失,其目的仅为追讨已垫付的款项,显然并不符合虚假诉讼罪的构成要件。

这一案件的判决,不仅直接损害了当事人高丙芳及包工头的权益,还对社会产生了深远的负面影响。首先,这一判决发出一个危险的信号:包工头在面对用工单位拖欠工资时,不再敢主动垫付,因为垫付后追讨欠款可能被认定为犯罪。这种司法导向无疑会加剧劳动者权益保护的困境。在现实中,许多包工头原本就因维权风险和经济压力不愿为民工垫付工资,而高丙芳案的判决无疑会进一步打击包工头和劳动者通过合法途径维权的信心。

其次,这一案件暴露了刑法适用中的“客观归罪”倾向,即司法机关在定罪量刑时,仅以表面行为作为依据,而忽视行为人的主观意图和具体情境。在现代法治社会中,法律的适用应充分体现谦抑性,特别是在涉及劳动者权益保护的案件中,司法机关更应慎重对待,避免将法律作为打击弱势群体的工具。高丙芳案中,法院机械地适用法律条文,未能从社会公平与正义的角度综合考量,这种做法不仅背离了立法初衷,也让法律失去了其作为社会正义守护者的意义。

此外,本案还揭示了我国刑法中“虚假诉讼罪”存在的立法缺陷。当前的法律条文对于虚假诉讼的定义较为笼统,缺乏对行为人主观意图的明确要求,容易导致司法实践中滥用罪名的情况发生。在高丙芳案中,法院未能准确区分民事争议与刑事犯罪的界限,将一个本属于民事诉讼范围的案件,强行升级为刑事案件。这种做法不仅破坏了法律的严肃性,也对社会的法治建设产生了严重的负面影响。建议立法机关尽快修订相关条款,明确虚假诉讼罪的适用范围,防止类似误判的再次发生。

高丙芳案的核心问题,不仅在于法律条文的适用问题,更在于司法机关在案件处理中的态度问题。法律的最终目标是实现社会正义,而非仅仅维护法律条文的形式逻辑。在处理类似案件时,司法机关应始终以社会公平为导向,充分考虑当事人的真实情况与行为动机,而不是简单地按照条文进行机械定罪。如果法律成为冷漠地维护程序正义的工具,最终失去信任的将不仅是个案中的当事人,而是整个社会。

我们呼吁司法机关在二审中充分审视案件的事实与法律依据,还高丙芳及包工头一个公道。同时,建议立法机关对“虚假诉讼罪”进行全面修订,确保其能够真正打击恶意诉讼行为,而非误伤那些通过合法途径维护权益的当事人。司法应输出善意,法律应鼓励善行。只有这样,法律才能成为社会正义的守护者,而不是成为压垮弱者的最后一根稻草。

历史终将铭记那些以法律维护正义的人,而不是那些冷漠执法、机械适用法律条文的人。正义的实现,或许会迟到,但绝不应缺席。我们相信,在社会的关注与努力下,高丙芳案最终会得到公正的处理,也希望司法机关能以此为鉴,让法律重新回归其维护公平正义的本源。

作者|朱辉

编辑|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!