疫情防控标语的极端化:反思社会治理的失控与危机

疫情封控期间,中国多地街头悬挂的防疫标语刺痛人心:“出门打断腿,还嘴打掉牙”“不戴口罩出门,这个杂种不是人”……这些极端化、暴力化的语言让人震惊。在公共危机中,本应温暖人心、加强团结的宣传,为什么变成了粗暴的威胁和羞辱?这不仅是防疫宣传的失败,更是社会治理失控的警示。

极端标语的背后:粗暴治理的缩影

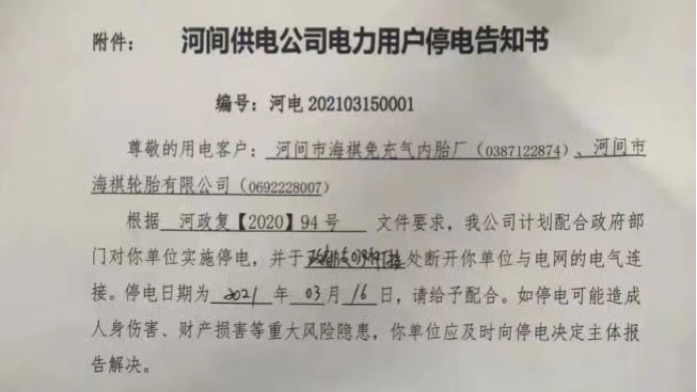

这些标语从“湖北回来的人都是定时炸弹”到“发现翻墙者一律送公安”,无不充满污名化和威胁性,直接将特定人群妖魔化。这种简单粗暴的语言反映出部分地方政府在治理中的急功近利心态:通过制造恐惧和对立来快速实现政策目标,却完全忽视了公共治理中对民众尊严的尊重。

疫情防控本应是科学和人性化的结合,但这些标语以粗暴的方式试图绑架民众意志,把公众变成了被监管、被压迫的对象,反映出社会管理者在危机中治理能力的缺失。

极端语言的危害:社会信任的瓦解

这些标语不仅引发了民众的普遍不安,还对社会信任体系造成了严重破坏。语言暴力的后果可能包括:

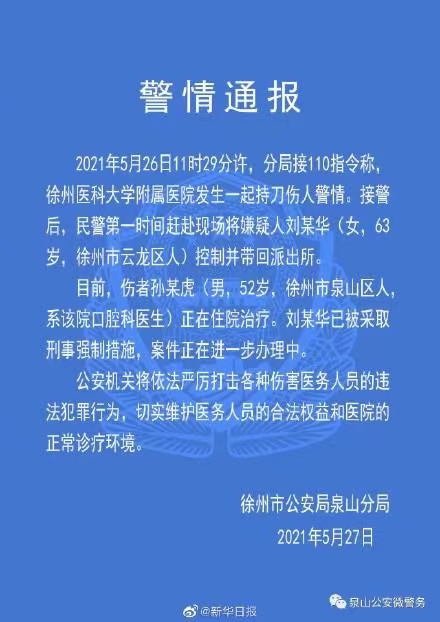

1、心理创伤:标语将不配合政策的人污名化,容易引发恐慌、焦虑甚至仇恨情绪。

2、破坏社会团结:极端标语制造了民众之间的对立,瓦解了公共危机下的团结精神。

3、加剧公众的不信任感:长期使用威胁性语言,会使民众对政策的科学性和合理性产生怀疑。

在这场疫情中,本应建立在合作与透明基础上的防控措施,却因标语的粗暴化丧失了公信力,进一步加剧了民众与政府之间的紧张关系。

治理失控的警示:需要反思的治理方式

标语的极端化不仅是疫情中的短期现象,更揭示了地方政府治理理念中的长期问题。这种以威胁和恐惧为核心的管理方式,不仅削弱了公众的安全感,还暴露了政府内部的管理逻辑——用高压手段掩盖治理能力的不足。

我们需要追问:这些标语是如何被批准悬挂的?是基层官员的随意为之,还是某种普遍存在的治理思维?在未来的危机中,若继续采用如此粗暴的宣传方式,社会的撕裂和治理的危机或将以更大的代价显现。

行动建议:以人为本的现代治理

这些标语给中国社会治理敲响了警钟。危机管理不能建立在恐惧和暴力的基础上,而应回归理性、科学和尊重的原则。以下是对未来治理的几点建议:

1、加强公共宣传的规范性:政府应建立更严格的宣传语言审核机制,确保公共信息传递科学、理性、温和。

2、提升基层治理能力:通过培训和教育,使地方管理者掌握危机管理的专业知识,避免极端化语言的使用。

3、建立公众参与机制:防控政策应引入民众监督和参与机制,让政策执行更透明、更具合法性。

国际对比:从他山之石反思治理不足

在疫情防控中,一些国家通过温和且鼓舞人心的语言赢得了公众支持。例如,新西兰的防疫标语以关怀和团结为主;韩国则通过及时公开透明的疫情信息增强公众信任。这些成功案例表明,危机中的沟通方式关乎政策的有效性。

相比之下,中国地方政府的标语却以“试试就逝世”“主动隔离,断子绝孙”这样的语言输出,将公共健康问题转化为羞辱民众的手段,进一步损害了政策的公信力。

可以将“结语”替换为“反思”,这样不仅避免重复,还能更加突出文章的总结性和警示性。修改如下:

反思:从荒唐标语中吸取教训

疫情中的标语事件不应只是一个“笑话”或“荒诞片段”,而是一次深刻的警示。治理不是对民众的威胁,而是以尊重和科学为基础的合作。在未来的公共危机中,中国政府若不从中吸取教训,类似的社会撕裂与治理危机或将再次重演。

这些荒唐的标语,也让人民牢记一个重要教训:在面对公共危机时,民众的尊严与信任从未比政策的执行更次要。只有以人为本的治理方式,才能真正赢得人心,构建和谐社会。让人民牢记,恐惧和暴力的语言终将失效,唯有尊重与理性才能为未来铺平道路。

作者|张振国

编辑|程军

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!