针刺麻醉联盟成立:瑰宝还是噩梦?文革遗产的现代包装与患者的撕心控诉

1月13日,国家针刺麻醉临床研究联盟在上海宣布成立,官方称将“推动针刺麻醉技术的国际化”。这一场看似光鲜的发布会,言辞中充满了“原创瑰宝”“中西医结合的典范”等溢美之词。但这场所谓的医学盛事背后,是技术本身的有效性争议、伦理问题以及患者曾遭受的痛苦控诉。

针刺麻醉:文革的“产物”还是科学的笑话?

针刺麻醉的历史可以追溯到上世纪六七十年代的中国文革时期。当时,全国医疗资源匮乏,镇痛药物严重短缺。在这一背景下,针刺麻醉以“自主创新”的旗帜被推上历史舞台。然而,它是否真正有效?一个1975年的病例或许能说明问题。

根据一名当年参与胃穿孔手术的助理医生回忆,一名不到30岁的患者在针刺麻醉下进行手术。手术台上,病人因剧痛不断嘶吼,几乎无法维持镇静,整个过程让人毛骨悚然。医生试图追加局部麻醉,却因患者腹肌紧张效果有限。这并非个例,而是当时针刺麻醉下手术的常态:患者被迫忍受极限痛苦,医务人员无能为力,甚至连基本的伦理关怀都荡然无存。几十年过去了,这段历史却被官方选择性遗忘。

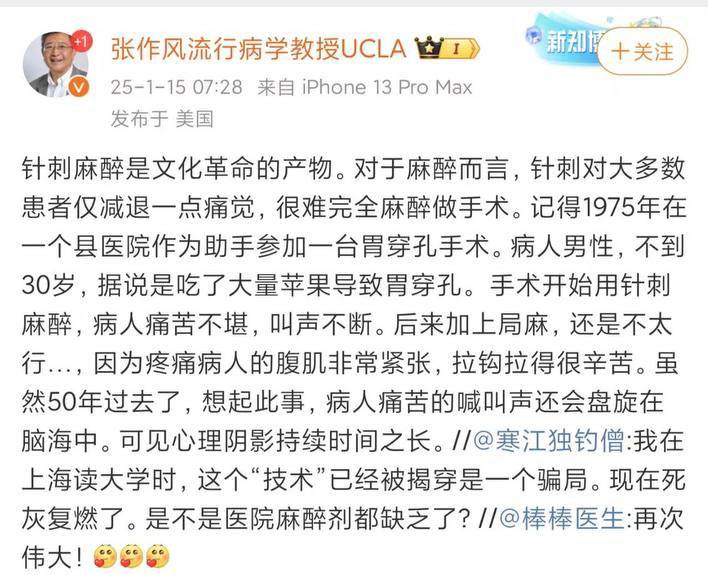

针对这一技术,生活在美国的加州大学洛杉矶分校流行病学教授张作风通过微博发出质疑。他指出:“针刺麻醉是文革的产物。对于麻醉而言,针刺对大多数患者仅减轻一点痛觉,很难完全麻醉做手术。”张教授回忆起文革时期针刺麻醉的惨痛案例,揭示了患者的真实经历与心理阴影:“病人痛苦时的喊叫声,还会盘旋在脑海中。”他直言,这种技术的复兴与推广,不是科学进步,而是对历史悲剧的重复。

患者痛苦被忽视,“瑰宝”只为政治服务?

这一问题在现代医疗中依然存在。尽管针刺麻醉的名头被吹得天花乱坠,但其实际效果却令人质疑。医学界早已证明,针刺麻醉仅对极少数患者的局部痛感有一定缓解作用,无法达到全麻的效果。而在许多案例中,它更像是一个政治象征——用以彰显“自主创新”和“文化自信”的工具,而非真正有临床价值的医疗技术。

国家针刺麻醉联盟的成立,标榜“汇聚全国优质医疗资源”,但在真实医疗环境中,许多医院依然缺乏足够的现代麻醉药物供应,患者不得不在“廉价替代品”和“痛苦承受”之间做选择。所谓的“科研突破”,究竟是服务患者,还是为医疗机构及相关利益集团创造新的经济收益?这些问题,发布会上的豪言壮语并没有回答。

张作风教授在评论中一针见血地指出:“现在的医疗技术真的是进步了吗?还是医院麻醉药缺乏到了极点?”他的反问直击针刺麻醉技术复兴的本质——它究竟是患者的福音,还是医学资源短缺下的无奈之举?

从文革到现代:技术包装的延续

更让人讽刺的是,这场发布会强调针刺麻醉的国际化推广,却回避了最关键的问题:该技术是否经过严格的国际认证?是否有足够的循证医学数据支持?从文革时期靠政治宣传强推,到今天通过华丽辞藻包装,“针刺麻醉”仿佛从未摆脱被当作工具的命运。它服务的,不是患者的福祉,而是政治需要。

上海岳阳医院的院长在发言中称,针刺麻醉是“中西医结合品牌走向世界的重要旗帜”。然而,谁来保证患者不会成为这面旗帜下的牺牲品?在医学面前,患者的痛苦和健康理应是第一位,而不是任由政治包装粉饰太平,甚至将原本就不成熟的技术送上国际舞台,成为他国医学界的笑柄。

结语:瑰宝还是噩梦?

国家针刺麻醉联盟的成立,不禁让人反思:这样的技术推广是否真的以患者利益为核心?文革时期的痛苦记忆尚未平息,如今却被再次粉饰为“民族骄傲”。正如张作风教授在质疑中提到的:“针刺麻醉的有效性和伦理性,值得重新审视。”这样的提醒不仅是对技术本身的思考,更是对患者权益与医学伦理的警醒。当历史的阴影被重新披上“瑰宝”的外衣,我们需要追问:谁会为患者的痛苦买单?

作者|侯凯

编辑|钱杉

声明|本网站发布此文旨在传递更多信息,若您发现内容有误或侵犯了您的合法权益,请立即致信jinrizhiyi@gmail.com,我们将迅速核实并进行更正或删除。感谢您的监督与支持!