一位教师的牢笼,和一个国家的沉默

2023年6月21日,山东青岛即墨区一位年过半百的女教师,被警方以“组织联署签名”之由抓捕;一年十个月过去,她依然被关押在青岛第二看守所,没有判决、没有自由、也没有声音。

她叫管晓燕,是一位乡村教师,更是一位因为不肯低头的“人权捍卫者”。但在中国,捍卫人权、争取合法权益的代价,往往比犯罪还沉重。她的故事,是个人的苦难,也是这个国家法治崩坏的残酷注脚。

一场强拆,撕碎了她的命运

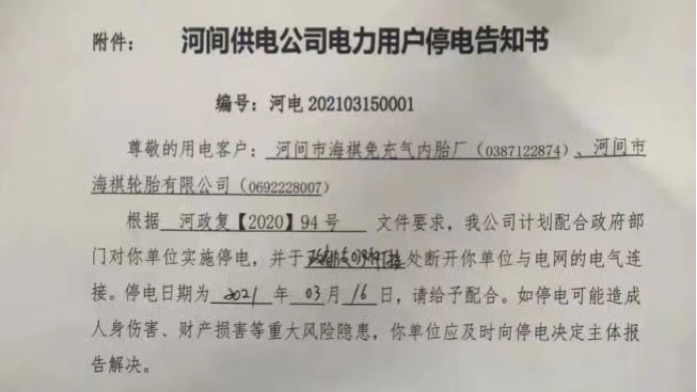

故事的起点,是2018年。当局要拆她的房——合法的、有房产证的房子;她不答应,因为没人告诉她赔偿标准、没人和她谈法律。她去上访,去投诉,没人理。反倒是警方频繁上门:传唤、拘留、甚至三次差点被谋杀。

到2019年8月30日,她的房子真的被拆了。趁她被关押,潮海区政府的人悄悄把房推倒。三天后,又一波政府人员进了看守所,逼她签一份《息诉罢访协议》,不签?“没有罪也一样给你批捕。”

这句话,后来变成了预言。

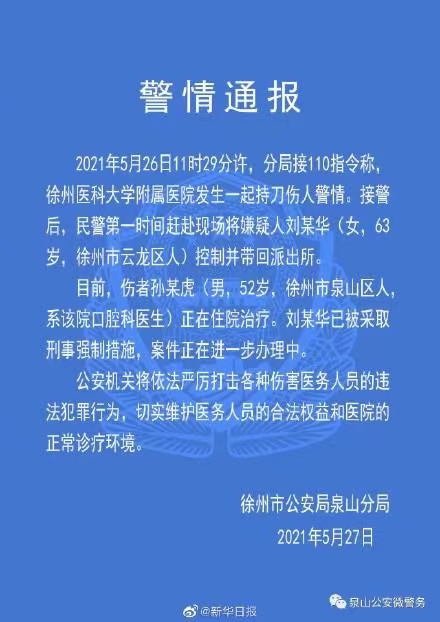

“不是监狱也能杀人”:药品滞留、病危与谋杀边缘

2020年,她因继续上访而再次被警方带走,甚至连注射胰岛素的器具都被扣押在小旅馆,任由她血糖飙升、心脏病复发。这种“软性杀人”手法,中国维稳机构玩得炉火纯青——不给你一枪毙命,只让你慢慢痛苦。

这一年,她还失去了工资、奖金,被克扣长达三年,直到退休。

有人问:一位教师,不服强拆,不放弃诉讼,这究竟是“扰乱秩序”,还是“依法维权”?在青岛当局眼中,答案显然不是后者。

一份联名建议书,点燃了体制的恐惧

2021年,管晓燕带头起草并签署了一份建议书:建议将限制人身自由的处罚权,从公安移交至检察院。这份宪法框架下的合理建议,却让她再次遭殃。

2021年9月16日,她被单位领导盘问,不久便因这份“联署”被监视居住1年。释放后,依然受到严密监控,却依然不屈不挠地在访民圈中传播法律知识。

真正让当局感到恐慌的,是2023年5月那场“金色的翅膀”联名签署——超过一万一千人实名联署,提交身份证复印件,要成立“访民监督委员会”。

在一个禁止组织公民社会的国家,这相当于宣告:人民正在自发建立平行秩序。

于是,2023年6月,她再一次被捕。罪名?“组织联署签名抵制警员肆意羁押维权人士”。

一纸签名成了“罪证”,这是体制崩坏的铁证,也是恐惧到极致的象征。

审而不判,释放人质式司法的荒谬

2024年4月,她的案子终于在青岛市第二看守所内开庭,但没有结局。原因竟是她拒绝承诺“放弃维权权利”。

在一个正常国家,法院的工作是判罪还是判思想?拒绝放弃权利,竟成了加重惩罚的理由?这不是法律,这是政治勒索。

她被变相关押了近两年,却连一纸判决都不给;因为在这个体制里,法庭不是用来讲理的,是用来“消化异己”的。

管晓燕的沉默,是国家的耻辱

一位教师,只因为讲真话、发起联名、捍卫权益,就被国家当成敌人。她的遭遇,让这个国家再一次低头——不是向正义,而是向权力的恐惧。

今天的中国,正在将越来越多像管晓燕一样的普通人,关进沉默的监狱。不是因为他们有罪,而是因为他们有声音。

而那些敢于发声的,被打压、被监控、被抓捕,最终在监狱、医院、法庭与网络封锁中消失。

管晓燕的案子还在拖延,法庭还在等待她“低头”。但我们知道,一个连基本程序正义都无法保障的国家,是不配谈“依法治国”的。

《今日质疑》必须追问:当一位乡村教师都成了国家的“对立面”,中国的司法体系究竟是保公正,还是保威权?中国的未来,是自由的进步,还是审判的回音?

我们不会沉默,因为她不能出声。(作者:耿俊)