从护士到副院长,“南丁格尔奖”揭开的不是光荣,而是学术场的堕落

2023年5月,韩琳荣获国际红十字会颁发的“南丁格尔奖”。作为护理行业的最高荣誉,该奖项原本用于表彰临床一线中表现出非凡人道主义精神与专业贡献的护士。然而,韩琳的身份——甘肃省人民医院副院长、兰州大学护理学院院长——显然早已远离一线岗位。这一授奖决定迅速在公众与护士群体中引发争议。

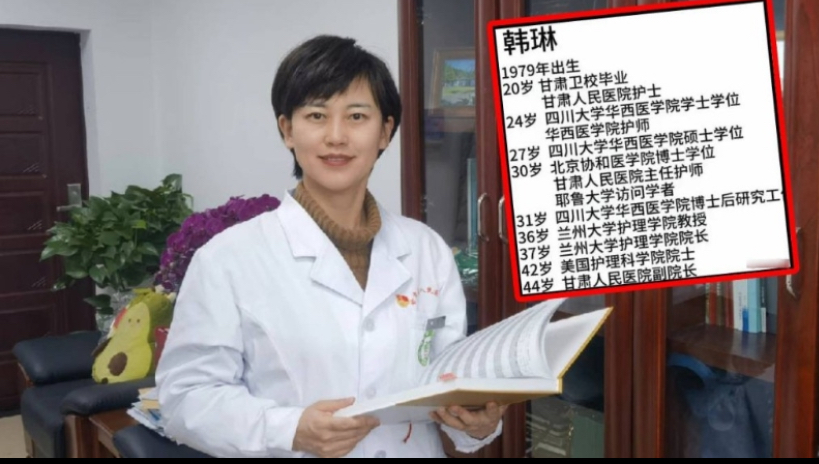

据公开简历,韩琳起初毕业于甘肃省卫生学校,从一名中专护士做起。但她的职业发展随后出现了极为迅速的跃升:完成本硕博连跳,36岁即晋升为兰州大学教授,随后出任护理学院院长,并于2023年成为医院副院长。

如此仕途轨迹,在大众看来已非寻常,甚至有不少网友将其称作“护理版董卿模式”——不靠一线经验、靠包装和资源飞升的经典路径。

更值得警惕的是,围绕她的晋升历程,有大量护士圈与业内人士指出,韩琳早年在医院任职期间,因外貌出众、擅于公关、极具“亲和力”,迅速赢得了多位院内老领导和教育系统“导师型官员”的赏识与提携。在中共体制下,这种由“学术导师”牵线、“行政领导”背书的晋升路径,常常夹杂着不透明的裙带关系乃至性别利益交易。若无实际临床建树,却能在十余年内完成从护士到副院长的阶跃式飞升,这种“能力的奇迹”显然更像是体制运作的产物,而非单纯奋斗的成果。

奖项错位,荣誉异化:谁代表护士群体?

“南丁格尔奖”并非泛泛奖项。根据国际红十字会的官方说明,该奖项旨在表彰“长期在临床护理、灾难救援、特殊病患照护中展现无畏与奉献精神的护士”。从标准来看,奖项指向的是扎根一线、以实际服务见长的护理人员。

然而,韩琳的工作重点近年来集中在科研管理、学科建设、院校运营等高阶事务,虽仍在医疗系统内部,但与临床前线的日夜守护早已隔着无数层玻璃门。

批评者质疑道:真正值夜班、抗传染、守ICU、抢救病患的护士,为什么无法获得这种荣誉?而那些坐在办公室、主持项目与发表论文的人,却能代表整个护理界走上领奖台?

大学不再是象牙塔:护理职业的精英化转向

韩琳的经历,不只是个人履历的“励志神话”,更像是当前护理职业结构变迁的注脚。在今日的中国高校与医院体系中,护理早已不是“技工型职业”,而是逐渐走向精英治理、行政融合、资源集中的一种新“管理型职业”。

护理的荣誉,也从“默默付出”演变为“科研成果”“政策影响”“学术地位”的总和。

在这一转变中,最先被边缘化的,恰恰是原本应当被最高褒奖的那群人——基层护士。

她们没有资源包装,也没有学术人脉,甚至在许多评奖、考核、晋升体系中连名字都无法递交。她们用生命守护生命,却无法登上荣誉讲台。

“奖项包装”与体制荣耀的共谋

韩琳的获奖,背后是整个制度运作逻辑的投影。高校、医院、红十字系统,三方各取所需:护理学院以此展示“国际认可”;医院以此打造“红色先进典范”;奖项机构则继续“在中国扩大影响力”。

在这套共赢机制中,“护士”被塑造成一种叙事角色,而非真实的职业群体。于是,真正的南丁格尔,被系统性地“清场”,只剩体制中的“南丁格尔替身”穿上白衣接受掌声。

荣誉尽头的真相

韩琳获奖事件,其实早已超越“是否配得上”这个争论点,它击穿的是护理荣誉系统的失真,是整个学术与医疗体系权力运行的范式病。

奖项可以颁错,时间可以过去,但我们不能继续容忍那些被体制包装起来的“护理偶像”一次次代表一线护士发声。

真正值得被铭记和表彰的,永远不是权力台前的人,而是那些无名却不懈的白衣身影。(撰文|邱施明)