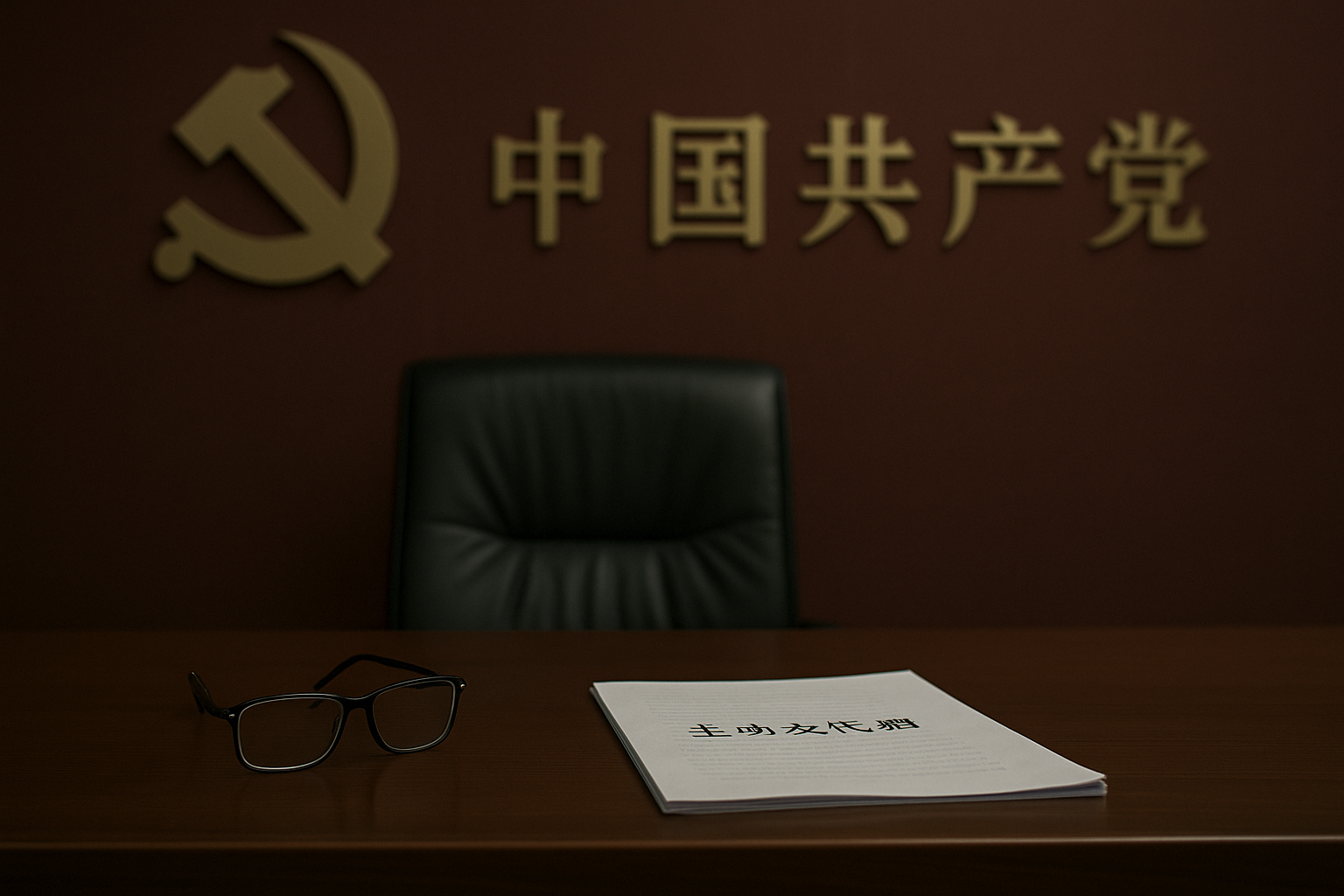

江西官场“自首潮”背后的权力算计:主动交代,还是精准博弈?

2025年开年以来,一股“主动向组织交代问题”的潮流在江西官场悄然掀起。从厅级领导到人大系统,从公安厅警务主任到省国资委副主任,已有近十名高官被纪检通报时强调“主动投案”或“主动交代问题”。表面看来,这似乎是中共反腐工作的胜利成果,但若我们深入拆解这波“自首潮”的话术结构与官员轨迹,就会发现,这一现象更像是一场“技术性博弈”与“制度性掩盖”的完美融合。

谁在交代?为什么交代?背后真正的“动机账本”藏着多少耐人寻味的细节?

官员自首密集爆发,江西为全国“最密”

据粗略统计,自2025年以来,江西省至少已有以下厅级及以上干部被纪检系统以“主动交代问题”通报:

-

省国资委原副主任李键

-

省公安厅警务部原主任辛卫平

-

九江市人大常委会副主任戴晓慧

-

省人大教科文卫委主任王水平

-

上饶市人大副主任周金明

-

省民政厅厅长李明生

-

省司法厅原巡视员夏太华

-

景德镇市人大主任曹雄泰

-

抚州市二级巡视员周国华

-

吉安市人大副主任孙涛

……共计近十名厅级干部。

从通报形式看,几乎每一则纪检公告中,都赫然写着“该人主动向组织交代问题”,或“在立案审查前主动投案”。这样的集中化表述,在其他省份中并不多见,江西显然形成了一种地方性的“自首叙事模板”。

是震慑,还是算计?制度“奖惩设计”之悖

官方对此的解释是,“反腐震慑深入人心,不敢腐、不想腐氛围正逐步形成”。但真的是如此吗?

翻阅《<中国共产党纪律处分条例>》第十七条与第四十条,“主动交代问题”的确可以作为从轻、减轻处理的量刑依据,尤其是在组织尚未掌握相关证据前“主动供述”的,更有机会获得“组织宽大处理”。

这就出现一个悖论:当“主动交代”被嵌入权力交易系统,是否意味着部分官员正试图用“技术性自首”来规避实质性惩处?

这就出现一个悖论:当“主动交代”被嵌入权力交易系统,是否意味着部分官员正试图用“技术性自首”来规避实质性惩处?

这不是阴谋论,而是现实发生的制度演化。江西官场的几个案例正说明了这点。

“自首”的人,后来都“抗审”了?

2024年11月,江西省纪委通报南昌市人大原一级巡视员赵东亮“主动交代问题”;然而短短数月后,在2025年4月的“双开”通报中却指出其“对抗组织审查”,严重违反政治纪律与生活纪律,且在十八大后仍不收敛、不收手。

同样的反转剧情,还发生在:

-

萍乡市原副市长罗璇:从“主动交代”到“对抗审查”;

-

省人大环资委主任钟志生:先被宣布主动交代,后因“对抗审查”被严肃处理。

这种“自首—抗审—严惩”的戏剧性路径,不禁让人质疑:纪检系统最初是否被表象蒙蔽?还是说,部分官员本就打算用“部分交代、选择交代、投石问路”的方式,企图博取“从宽”处理?

当“主动交代”变成官场技术性动作,制度宽容也就失去了其应有的正义性。

官场荒诞剧:贯彻八项规定当天醉酒死亡

就在官场“自首表演”接连上演之际,另一则“现实讽刺剧”也同时上演。

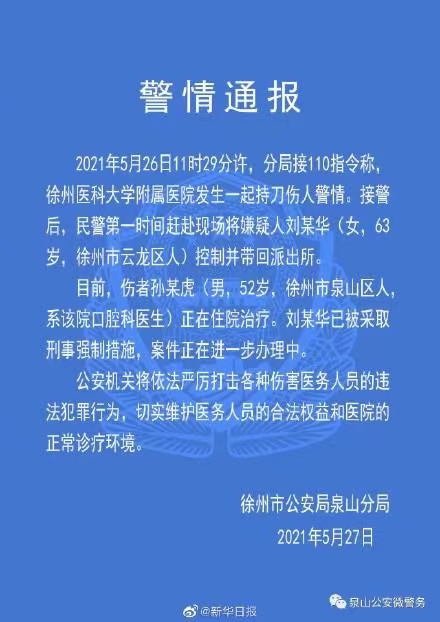

2025年,河南信阳市罗山县,十名官员在召开完“贯彻八项规定精神”会议后,当天中午即集体聚餐饮酒。政法委副书记夏宇饮酒过量当场死亡。

讽刺的是,这场酒局就在“严禁违规吃喝”的会议之后;而相关公职人员事后不仅未主动上报,还试图以私下凑钱的方式“摆平”事件。

这不禁让人再次质疑:面对明文规定与权力现实,真正起作用的究竟是制度,还是“场面”?是纪检通报,还是熟人网?

谁在“真自首”?谁在“假洗白”?

“主动向组织交代问题”,在纪律文本中是从宽政策,在权力实操中却成了遮羞布。

纪检系统在通报中频繁使用该措辞,一方面有助于强化震慑氛围,另一方面也潜藏着被操作的可能。当越来越多官员选择“提前布局”“技术投案”,也意味着“震慑机制”本身遭遇信任危机。

赵东亮式的“先自首再抗审”正是一面镜子,折射出官场中的“交代艺术”与“算计逻辑”。他们不是真的怕了,而是更精明了。

:自首潮之下,制度性麻木更应警惕

我们必须清醒地意识到,江西官场的“主动交代潮”背后,既有纪检震慑的短期成效,也有体制博弈的技术投机。真正需要被反思的,不是某几个自首官员的表演技巧,而是纪检机制本身是否在这场表演中沦为陪衬?

如果权力对制度仍可选择性适用、选择性交代,那么再多的“主动”,也终将走向“被动”;再多的“自清”,也掩盖不了更深层次的系统失控。

这不是一场“自首潮”,这是一次“制度裸奔”。(撰文|李青)